北海道大学歯学部同窓会 |

|

|

平成7年度特別講演会 日 時:平成8年2月18日(日)10:00~16:30 会 場:北海道大学 学術交流会館 演 題 「形を読む」 講 師 養老 孟司 先生 (東京大学名誉教授) 抄 録:大畑 昇(1期) |

|

| 講 師 紹 介 | |

昭和12年(1937年)11月11日神奈川県生まれ。昭和37年(1962年)東京大学医学部医学科卒業。昭和42年(1967年)医学博士号を取得。昭和47年(1972年)に同大学助教授、昭和56年(1981年)同大学医学部教授となり解剖学第二講座を担当。平成元年(1989年)から4年まで同大学総合研究資料館長を併任。平成2年(1990年)から7年の退職まで同大学出版会理事長を務め、名誉教授の資格を授与された。著書「ヒトの見方」「からだの見方」「解剖学教室へようこそ」(筑摩書房)、「唯脳論」(青土社)、「形を読む」(培風館)、正・続「涼しい脳味噌」(文芸春秋)、「脳に映る現代」(毎日新聞社)、「カミとヒトの解剖学」「本が虫」(法蔵館)など多数で、最近はNHK「驚異の小宇宙・人体Ⅱ脳と心」などテレビにも多数出演している。趣味は昆虫採集。 |

|

| 事 前 抄 録 | |

ヒトの入力系即ち感覚系では、視覚の占める割合はたいへん大きい。一説には大脳新皮質の四割を占めるとされる。しかも視覚の生理機能は、色、形、空間配置、運動という四つの大きな区分あるいはモジュールが存在することがすでにわかっている。これらは皮質の異なった部位に割り付けられる。他方、現在の発生学では、形は遺伝子系の情報の発現として理解されつつある。 医学・生物学の最近のこうした知見と、われわれが実際にさまざまな形態を観察して、それをどう考えるかという問題とは、まだ直接には結びつかない。しかし、形がかならずしも対象に存在せず、脳のなかに存在するという立場から、形に関する議論を整理することは、重要なことであると考えられる。ここでは遺伝子系の産物としての形と、脳が認識するものとしての形の双方から、形に関する議論を整理してみたい。 |

|

| 特別講演会の予習として | |

Ⅰ.「形を読む」生物の形態をめぐって. 1 客観主義 「科学の世界は、すなおに考えれば、考えている『自分』と、そこで考えられている『対象』とで、成立している。これから扱おうと思っている形態学でも、もちろん事情は同じである。 そう言ってしまえば、それだけのことだが、これだけの話でも、考えようによっては、案外面倒なのである。 たとえば、いちばん素朴に、科学的客観性を信じる人なら、こう考えるかもしれない。『自然科学では、対象に内在するはずの真理のみを、できるだけ追及すべきである。自分の考えというのは、つまり主観である。これが、きわめて誤りやすいということは、経験的に知られている。むしろ、それだからこそ、自然科学が生じた。だから、大切なのは、正当な科学的手続きに従い、事実に即して証明された客観的真理である。科学には、自分などできるだけ含めないほうがよろしい。』 …(略)… こうした『客観主義』を、私は誤りと考えているわけではない。しかし、それは、同時に、いくつかの思わざる帰結を生み出した。そのひとつが、科学における『自分』の隠蔽である。 どんな考え方も、実際に応用すれば、それなりの副作用を生じる。客観主義は、科学においては、どちらかといえば真実は対象の方にある、という感覚を生みだした。だから、自然科学の対象は、あくまでも『自然』だというのである。自然が、われわれのお手本である。 おかげで、自然科学には、多数の専門分野を生じた。それぞれの分野が、固有の対象と方法論とをもち、それらはまた、大学なり研究所なり固有の社会的位置をもつことになる。はじめてその分野を学ぶ人が、そこに入っていく。 そこに縄張りをつくっている人間の方は、とりあえず置く。人間は、自然科学の対象ではない。問題は、『客観的真実』である。なんとなく、そういうふうになる。 …(略)… 解剖学は、ヨーロッパではアナトミー(Anatomy英)という。この単語には、『オロジー』、つまり『学』という接尾語は、ついていない。Anaは、分析AnalysisのAnaで、つまりは『分けること』、-tomyは『切ること』である。だから、もともと解剖学とは、早い話が、バラバラにすること、解剖する、というだけのことだった。 解剖学は、『学』のつかない学であるだけではなく、ほかの『学』とちがい、なにが学なのか、いささか不分明なところがある。『解剖すること』であるから、そこに高度に論理的なものは、なにもない。対象としては、きわめて単純な『現実』があり、それはヒトの死体であったり、動物の死体だったりする。それを解剖学者が、いわば『冷たい』目で眺め、バラバラにする。 これが解剖学であるらしい。しかし、それではどうも、なんとなく、ものたりない。もうすこし学問らしく見えるところも、あっていいのではないか。解剖学における客観的真理とは、要するに、ヒトの死体か。それなら、解剖学はいらない。必要な時に、ヒトの死体を、そのまま持ち出してくればいいではないか。 私が解剖学を専攻しはじめたころ、こんなふうに思ったこともある。ほかの学問が、ずいぶん立派に見えた。解剖学も、そういう立派な学問と同じであってほしい。 しかし、どうもあまり冴えない。古色蒼然としている。なにしろ、わが国でいえば、山脇東洋、杉田玄白である。新しいことなど、どこを押しても、出てきそうにない。 本人がなんとなくそう疑っていると、意地の悪いことに、しろうとまでが、わたしに尋ねる。 『いまどき解剖学など勉強して、何かわかることでもありますか。』 しかし、いったん始めてしまったものは、仕方がない。乗りかかった舟である。仕方がないから、解剖学を学びながら、いったい自分のやっていることは、要するになんなのだ、と考えはじめた。 たしかに、目の前に死体がある。しかし、それだけでは、なにもできない。何をどうしていいか、皆目わからない。下手な禅の修業である。死体をにらんで、うなっている。解剖すればいいのだが、はて解剖してなにを見ればいいのか。 そんなことを、いろいろな場面で、何度かくり返すうちに、開き直ったのではないかと思う。なんとなく、気がついた。 どうしていいかわからない。それは、あたりまえだが自分のせいである。やるべきこと、知るべきことが、解剖学というできあがった形で自分の外側に存在している。そう思っていたのがいけない。どこを探しても、『解剖学』などという『実体』が、現実にころがっているわけではない。 同時に思う。目の前にある死体は、たしかに客観であり、現実である。しかし、私がなにか、そこに『意味』を見いださなければ、これはただの死体にすぎない。そうした『意味』は、誰かが、親切に運んできてくれるわけではない。 私に与えられているのは、目の前の死体だけである。それを自分はいったいどう考え、どう扱うつもりなのか。 そう考えだすと、解剖学の古い歴史に、はじめて興味がでてくる。この辛気くさい学問にも、先達は大勢いる。その人たちは、それなら、どう思っていたのか。そういう人たちが、情熱を傾けた解剖学とは、いったいどういうものだったのか。 それだけではない。私がいま、そういう学をどう続けたらいいのか。それは、いったい、どこから始まるのか。こういうことを考えること、それ自身は解剖学なのか、そうではないのか。他の学問と、解剖学の関係は如何。 けっきょく私は、解剖学によって『自分』を発見させてもらったのである。解剖学が、私の修業時代に、もしいまをときめく花形の分野であれば、そもそも私は、『科学とはなにか』とか、『解剖学は何をするものか』とか、そんな暇なことは、考えなかったにちがいない。むしろ、客観的事実の山に、まさしく埋もれたであろう。 また私の先生が、仕様もない人で、科学は『業績』である。それも、ほかの誰でもない、『自分の』業績にほかならない。ゆえに、お前は、俺の仕事をどんどん手伝えばよろしい。そういう型の人であれば、私もそれに従ったかもしれない。 幸か不幸か、恩師は、学者としても、人間としても、きわめて尊敬すべき人物であり、学問であれ何であれ、他人に一切ものを押しつけるようなことをしなかった。おかげで私は、この本のようなことを、ブツブツ考える始末になってしまったのである。 はじめに戻っていえば、科学が『自分と対象だ』というのは、私の本音である。はっきり言えば、『私と死体と』である。私の解剖学は、そこからはじまった。しかし、それを『哲学』だと思うひともいるし、もっと極端な場合には、『ことばの遊び』だと思うひとも、ないわけではない。そう思うなら、それでもいいのである。お釈迦様のようにありがたい教えを説いた人でも、『縁なき衆生は度しがたし』と言った。私ごときの言うことが、耳に入らぬひとが、いない方がおかしい。」 2 実験科学 「科学は『自分と対象とで成立する』と述べた。しかし、これでは、科学の内在的な定義には、なっていない。人生だって、自分と対象とのからまり合いで過ぎていく。そう反論されるであろう。 死体とにらめっこの禅の修業中に、もちろん科学とはなにか、考えさせられた。すでに述べたように、解剖学は当時(いまでもそうだが)、けっして旗色のいい科学ではなかった。そのうえ、私が青二才だから、まともに怒られる。 『観察、観察では、科学にはならぬ。それでは、子供の科学だ』 そんなことも、言われるのである。そういえば、戦争中には、小国民の科学、などというのがあった。理科の観察と称して、コオロギの足を見たりする。どうやって鳴くか、というのである。 解剖学の観察も、そんなものだと思っているらしい。そんなことを言われたって、解剖学は観察からはじまる。解剖が観察なのは、俺のせいじゃない。昔からである。そう言いたいのだが、相手のいうのも、一理あるかと思うから、そこで我慢する。 こういうことを言うのは、そのうち、ほとんど実験科学者だ、ということに気づいた。実験科学の人は、何というか。 客観的事実、つまり科学的な事実というのは、厳密に規定された条件下で、くり返しが可能なものである。観察などという、いい加減かつ適当な方法では、自然の真相には迫れない。だいたい、形態学などは、科学ではない。ものを見てブツブツ言っているだけである。生産的なことは、なにもない。 そこまで言われると、こちらも頭の中で、逆襲する。 くり返し可能な客観的事実というのは、ほんとうにあるのか。 …(略)… まったく同じことが、くり返し起こったと思うのは、本人がそう思っているだけである。ニュートン力学でいえば、三体問題だって、解が一義的には定まらない。お前らの実験で、確実なことなど、なにひとつ、わかるものか。まして相手は、複雑怪奇な、生き物である。 実験科学では、くり返し可能とするために、細部は余分なものとして省略する。つまり、現実の出来事から、ある種の具体性を抜く。残った骨だけを取り出す。その結果、ある前提条件のもとで、ある限られた骨格のみを、くり返し起こさせることができる。それが、科学の実験ということになる。 ここのところは、実は解剖学でもよく似ている。ヒトは、ひとりひとり違う。しかし、そうした違いだけに注目していたのでは、解剖学は成立しない。おそらく無限に、扱うべきことが生じる。際限がなくなってしまう。 それなら、死体を何度とりかえても、共通に見られる現象だけを、扱えばいい。どこの死体にも共通するもの、すなわちくり返されるもの、それが基本的なものである。いちばん素朴には、解剖学は、その規定から始まっている。だから、実験科学と解剖学は、その点では、べつに異なるところはない。科学者が実験するか、自然が実験するか、その違いにすぎない。 なにも、実験家に、怒られることはなかったのである。 科学はきわめて具体性のあるものだ、と信じている人がよくあるが、それは多分ちがう。ほんとうは、現実をかなり抽象化している。実験家は、きわめて具体的な現象を扱っていると思っているが、じつは、そうではない。解剖学のほうが、ある意味では、はるかに具体的である。 くり返し可能という原則をおけば、それだけで非常に多くの、きわめて具体的な事象が、科学の網から漏れる可能性がある。実験家はそれを漏らさなければ、実験にならないから、平気でそうするところがある。解剖学ではいえば、どこの誰にも見られるもの、という対象だけを扱うことになる。考えようによっては、そんなつまらぬものはない。 進化を扱おうと思うと、いまのところ、くり返し可能では、たちまち困る。進化学は、この地球上で、一回こっきりしか起こらなかった出来事を対象にする。だから、進化全体を扱うなら、それは、科学ではありえないことになる。むしろ、それは、広い意味での歴史学にほかならない。 個々の事象から、具体性を抜かざるをえないために、あまり『くり返し可能』にこだわると、科学はだんだん衰弱し、痩せおとろえてしまいかねない。たとえば、進化は、科学からはみ出てしまう。 だから、私は、科学はくり返し可能な現象のみを扱う、という定義にこだわらなくなった。自然科学の分野でも、純粋に実験的な科学ばかりがあるわけではない。しかし、なぜか、自然科学は、実験科学以外のものではないと、堅く信じている人がいる。 これも、べつに誤りではない。それは、科学の定義の問題にすぎないからである。『俺がやっているのが科学だ』、というわけである。それに、誰であれ、ボケればそういう傾向になる。 さきに客観主義と呼んだものに、私はもちろん反対はしない。しかし、あまり厳密な客観性も、私は信じない。客観だと思っているのは、じつは自分の頭で、自分の頭がいかにあてにならないか、わかっているからである。そうかといって、他人の頭だって、それ以上にあてになるという保証はない。だからモンテーニュは言う。 『どんなに高い玉座に登るにしても、座っているのは自分の尻の上である。』 科学の客観性を重視する考えは、私より上の世代では、一般的だったような気がする。その背景は、科学の外の世界、たとえば文学や政治における、『主観』の重視だったのではないかと思う。『精神一到、何事か成らざらん』。これでは、私でも、客観性を重視したくなる。 自分があり、対象があると考えると、形態学には、二つの立脚点があることになる。一つは、相手の『見え方』を主とするものであり、いわば、客観性をあつかう。もう一つは、自分は、相手をどうみるか、という自分の側の問題をあつかう。後者の立場は、従来、自然科学の中に、含めないことにしていたと思う。その理由は『客観主義』の項で述べたとおりである。 現実には、人はふつう、それを適当に分けて、考えている。自分の側の問題は、形態学者なら、たとえば、自分の主題の選択にあらわれる。なぜならそれは、アカデミズムでは、個人が自由に選択できるもの、という『たてまえ』になっているからである。なぜその主題を選んだかはあくまで個人の問題であって、つまりは、主観の問題として許されている。 しかし、それが、時代や他人や、あるいは歴史の影響とは無関係とは誰にも言えまい。 現代では、それに加えて、社会的要請が表だって存在する。お金の配分なら、その要請が完全優先である。そして、現実の形態学はそれで動く。だから、自分の側の問題は形態学の範囲外だ、という口上は、いまではどうしても成り立たない。そう私は思う。だいいち、形態学者が主題の選択について考えなければ、ほかには誰もそんなことは考えない。 ここでもやはり、純粋を尊び、自然科学を限定すれば、科学自身はしだいに痩せ細っていく。 自分の側の問題が、やはり科学の問題だとする理由は、まだある。それは、形態学とはなにか、という主題に関係している。」 3 形態学とはなにか 「自分と相手が存在する、ということにすると、つぎは両者の関係である。 これがなんとなくあやしげだから、認識論の専門家は、それ以前にたいてい異議をとなえる。しかし、自然科学の基礎をなしているのは、この『関係』である。私はそう思う。 形態学とは、感覚、なかでもおもに、視覚を媒介として、外界つまり対象と、自分の脳つまり自分との間に、ある『対応関係』をつけることである。 生物は、さまざまなやり方で、外界を空間的に認識する能力をもっている。それは、ヒトでは、おもに視覚に頼り、コウモリやクジラでは、聴覚に頼る。そして、トガリネズミやジャコウネズミのような食虫類では、おそらく、ヒゲを媒介として、触覚にも大きく依存していると思われる。 こうした動物では、外界は、それぞれ異なった感覚を通して、脳になんらかの形で投影されている。だからかれらは、思わぬ障害物を避け、餌のありそうな道をたどり、やがて自分の巣に帰ることができ、こうした行動をくり返すこともできる。 このばあい、外界は動物の脳の中に、われわれの場合とは異なったふうに写るであろう。しかし、それもまた、同じ世界の像である。そして、われわれの脳に写っている、ある空間の像と、かれらの脳に写っている空間像には、その空間が同じものなら、やはり大きな共通点があるはずである。その共通点は、その空間を占めるさまざまな物体の、さまざまな具体的性質を反映している。また、それと同時に、数億年以上の歴史をかけて生物が作りあげてきた、神経系のもつ特質を、それらの空間像は、共有しているにちがいない。 解剖学は、いわば、動物が自分の居住する空間を、脳にある形で投影するように、人体や動物の構造や形を、われわれの脳に投影することによって、脳に、あるまとまった、そういうものの『像』を作りあげるものである。だから、それは、ちょうどコーモリの世界が聴覚的特徴をもち、トガリネズミの世界が、おそらくは触覚的特徴をもつように、ある種の視覚的特徴をもつだろう、と予測できる。そのようにして脳に投影された『形』を、われわれは吟味し、比較し、その世界のある全体像を作りあげようと努力する。 だから、考えてみれば、形態学といい、解剖学といっても、もともと動物が、自分の周囲の世界を探索していた行動と、あまり変わるところはない。むしろ、そうした行動の典型的な延長だといってよいであろう。したがって、そうした行動の含む多くの特性を、こうした学問は、保存しているにちがいないのである。 それらの行動を、どこに生物が保存するかといえば、それは、自分の神経系、つまり脳の中にである。だから、自分といい客観といっても、それは要するに、脳であり、外界であると言い換えることもできよう。あるいは、個体と環境、と大ざっぱに言い換えても、同じことになるであろう。 こうして考えているうちに、私は、はじめに解剖学、という戸を立てたのが、そもそもの間違いではなかったか、と思うようになった。ヒトの死体だけを扱っていれば、たしかに解剖学という分野は、歴然としてある。あるように思われる。しかし、それを扱っている自分はどうか。 私自身は、哺乳類の一種である、ヒトに属する。しかも、ヒトの体を解剖すれば、それ以上のことが、歴然としている。 …(略)… 文科系の人なら、物質をしらべて、精神がわかるか、と言うかもしれない。たとえば、小林秀雄は、そういう趣旨のことを言った。しかし、ここで問題なのは、物質から精神がわかるかどうか、ではない。両者にどういう対応関係があるか、その対応関係の形式は如何、なのである。 脳の構造や機能と、ヒトの精神のはたらきの間に、ある種の対応関係が存在することを、誰も否定できないであろう。大脳皮質が薄くなれば、誰でもボケる。ボケた人は、皮質が薄い。 脳と精神の対応の詳細を、われわれはまだ知らない。しかし、その詳細は、まったくの暗黒というわけではない。ボケの場合のように、すぐわかることでも、知ろうとしないのではないか。 科学の『真理性』を保証するものは、なんであろうか。 その根底にあるものは、ヒトの脳の構造が示す、こうした共通性にちがいない。他の解剖学的形質と同様、そこには、もちろん個体差も存在する。そうしたものをひっくるめて、私は『自分』あるいは『自分の側の問題』と呼んだ。 もう一つは、その脳自身が、数十億年の歴史のあいだ、外界、つまり客観と関係してきたという事実である。脳の本来の役割の一つは、感覚系からの情報をまとめ、外界を認識することであった。その外界を、私は対象と呼んだ。 解剖学も、科学も、あるいは文学も、哲学も、その歴史の上に乗っている。その意味で、これらの学問も、けっしてたがいに無関係ではない。まさしく、その成立の背後には、もっとも一般的な、『共通性』が存在しているはずである。 『科学では、自分と対象とが存在する』という内容を、はじめに論じたように、『文化』的に吟味すれば、『哲学』だと考える人が多い。しかし、『外界と脳』といえば、こんどは『生理学』の話だと思いこみ、『個体と環境』と表現すれば、生態学だと信じこむ。 しかしそれは、『ことばに遊ばれている』だけだ、と私は思う。一方では、私の論議の方を、言葉の遊びと考える人もいるのであるが。 それはそれで仕方がない。もちろん私は、遊ばれるよりは、遊んだ方が、まだまし、と思っているのである。」 Ⅱ.「咀嚼器の進化と感覚器との関連」 1.はじめに 感覚器と咀嚼器との関連は、基礎的にも臨床的にも、あまり注目されることが無いように思う。もちろん咀嚼器そのものの知覚は、歯痛の場合のように、ごく一般に問題になるものの、これはきわめて直接的だから、ここでは取り上げない。 本論で扱いたいと思うのは、咀嚼器とともに、頭部の主要な構造をなす眼、耳、鼻などの感覚器が、咀嚼器系とどのような形態的な関連を持つか、である。ここではそれを、頭部全体の解剖学の一環として、系統発生上の考慮を加えながら、考えてみたいと思う。 こうした扱いは、従来あまりなされていないように思う。位置的には、それぞれすぐ隣にある器官どうしと考えてよいにもかかわらず、である。ひょっとすると、それぞれの器官についての、専門的な論考が多すぎるからではないか、とも思うほどである。以下の議論は、したがって、これらの器官系相互の関連について、新しい視点を提供したい、という意味のものである。 2.視覚系と咀嚼器との関連 霊長類の骨性眼窩と側頭筋 ヒトの眼球は骨性眼窩の中にある。これが、哺乳類では特殊な状態であることに、人体解剖を習った医師、歯科医師は、あんがい注意していない場合があるのではないかと思う。ヒトの場合が、動物でも一般的だと、つい考えてしまうからある。逆に、一般の哺乳類では、眼窩に骨性の外側壁を欠くのが普通である。 外側壁がないということは、解剖学的に表現すれば、眼窩と側頭窩との間に仕切り壁がないということである。それはつまり、眼球がほとんど直接に側頭筋と接することを意味する。眼窩は主として眼球を入れ、側頭窩は主として側頭筋をいれるからである。 こうした眼窩と側頭窩との骨性の分離は、ある程度高等な霊長類ではじめて生じる。たとえば、キツネザルではまだこの分離は起こっていない。しかし、ゴリラやヒトでは、分離は明瞭である。 高等霊長類で、このように骨性眼窩が完成するのは、おそらく両眼視の成立と密接に関連している。なぜなら、もし骨性眼窩が成立していないと、咀嚼運動のたびに側頭筋が動くことが、眼球に機械的な影響を与える可能性があるからである。両眼視の場合には、鼻側、頬側の違いはあるが、左右の網膜の対応する位置に、同じものの像が写る。この関係は、きわめて厳密なものである。斜視の例でよく知られているように、軸のずれたほうの目は、結局、中枢性に視力を失う。 頭蓋を正面から見た場合の眼窩の位置は、両眼視の程度を推定させるが、事実、キツネザルでは、左右の眼球はヒヒに比較してかなり横を向く。したがって、眼窩の向きと両眼視の程度、および骨性眼窩の完成は、たがいに関連した現象であると考えてよい。両眼視はむろん機能的な現象であるが、そうかといって、横向きの目では両眼視ができないことは当然だから、基本は眼窩の向きだと考えてよさそうである。眼窩が前方を向くことと、眼窩に外側壁ができることの間にどのような因果関係があるのかは、わかっていない。 極端に側頭筋が発達する型の動物である食虫類トガリネズミ科、モグラ科では、視覚は退行傾向にある。上記のようなことを考慮すると、この場合、側頭筋の発達と視覚の退化という、両方の形質が無関係といえるかどうか、考慮の余地があろうかと思われる。 …(略)… 3.聴覚器と咀嚼器との関連 聴覚系の独立と顎関節の新生 聴覚器は、機械受容器であるために、視覚器の場合よりも、さらに機械的影響の排除という問題は重要である。 中耳と咀嚼器との関連は、前世期以来、ライヘルト―ガウプ説として著名である。 哺乳類には耳小骨が3つあるが、祖先型である爬虫類には1つしかない。アブミ骨は両者に共通する。では、ツチ骨とキヌタ骨はどこからきたのか。それは、爬虫類の方形骨、顎関節と相同である。ツチ骨キヌタ骨関節は、したがって方形骨・関節骨関節、すなわち爬虫類の顎関節に相当する。では、哺乳類の顎関節とは何か、これは鱗状骨と歯骨との間に、哺乳類段階に至って新生したものである。以上がこの説の骨子である。 この説を支えるのは、発生と系統発生の事実であって、耳周辺の骨、神経、血管などの解剖学的構造の位置的な対応関係である。したがって、すべては状況証拠である。ただ、ガウプは、きわめて多数の脊椎動物の発生、系統発生を調べ、耳周辺のいくつかの構造の相同関係を確定した。 このように、聴覚器と咀嚼器との間には、哺乳類では、なみなみならぬ関係が、そもそものはじめから存在している。 哺乳類では、なぜ咀嚼機構の一部を聴覚系に、伝音系の一部として取り込むことになったのか。 爬虫類では、ヘビに見られるように、むしろ伝音系が咀嚼系に取り込まれている。ヘビでは、アブミ骨に相当する耳小柱が、方形骨に間接している。つまり、ヘビは下顎で音を聞く。方形骨は、すでに述べたように顎関節を形成するので、この場合、顎運動がむしろ聴覚になんらかの影響を与える、と考えたほうが常識的であろう。 哺乳類の祖先と見なされる哺乳類型の爬虫類、すなわち獣形類の一部では、耳小柱がきわめて大きい。つまりアブミ骨が巨大である。こうした種では、現生哺乳類のように、鼓膜の振動が耳小柱を動かすとは考えにくい。したがって、むしろ全身からの骨伝導が主で、それによって骨性迷路殻と耳小柱の間に、ちょうどアブミ骨が振動した場合と同じようなズレが起こる、と考えたほうがよい。つまり、こういう動物では、体のほうが伝音系となり、耳小柱のほうが不動の部分となって役割が逆転する。 したがって、哺乳類の祖先型では、やはりヘビの例と同様に、聴覚の分離独立がさまざまの意味で悪かったらしい。おそらく、その後の哺乳類に至る過程で、中枢の発達にも伴い、聴覚系の分離独立が優先することになったのではないか、と考えられる。 さらに哺乳類では、系統発生上、高等とされるものほど、聴覚中枢が体性感覚から分離されてくるという。すなわち、ここでも問題となるのは、やはり咀嚼系よりも聴覚系の他の要素からの独立だと思われる。結局、哺乳類では、聴覚系がその独立性を強める傾向が生じたのである。 ところが、聴覚系は元来、咀嚼系とはかなり密接な解剖学的関係がある。それを切り離すために、哺乳類が採用したのが、顎関節の新生という思い切った方法だったのではないか。物事の順序がそうであったとすれば、顎関節の新生のほうがあるいは従であり、聴覚系の独立が主であった可能性も考えておく必要があろう。 その意味で再考を要するのは、原始的な哺乳類における顎関節の簡単さである。たとえば、ハリモグラの顎関節などは、下顎の退化傾向もあって、かなりいい加減なものである。これはふつう、食虫性、とくにアリを食うという食性の影響とされる。アリクイなどもまさしく類似の例である。しかし、こうした比較的原始的な哺乳類に、アリクイ型の、顎関節が単純な動物が出現するという事実そのものが注目に値する。なぜなら、新生した顎関節は、とうぜんはじめは機能的にも不十分であった可能性が強く、それが食性を規定した可能性を示唆するからである。咀嚼系の発達が不十分なら、食性には制限がかかる。ムシぐらいしか食べられない。したがって、哺乳類の基幹群が食虫類だとする古来の見解も、他の食餌に対する新生した顎関節の不適応から説明できる可能性が生じる。 伝音系と静脈洞 眼窩静脈洞の場合と同様、伝音系でも、静脈洞の存在が指摘できる場合がある。 食虫類トガリネズミ科、ジャコウネズミでは、中耳の前方に大きな静脈洞がある。その位置はまさしく典型的であって、静脈洞の前方には顎関節が存在している。すなわちこの静脈洞は、中耳と顎関節の間に介在している。この位置から推定されるもっともありそうな機能は、眼窩静脈洞と眼球の場合と同様、中耳伝音系から顎運動の機械的影響を排除すること、である。 このような静脈洞は、従来記載されていないと思うが、ジャコウネズミではきわめて目立つ。静脈洞の底は、内側翼突筋、その外壁は外耳道、内壁、後壁は中耳腔である。静脈洞の広さは、ほとんど中耳腔に匹敵する。 ジャコウネズミにおける咀嚼系の発達 ジャコウネズミでは、咀嚼筋系がきわめてよく発達する。このことが、この動物の頭部の肉眼解剖学的な特徴をほとんど決定しているのではないか、と考えられる。前項の静脈洞の発達も、その結果の1つと考えられる。たとえば、この動物は頭骨がきわめて細長いが、にもかかわらず、上から見た頭骨の外形は略三角形である。これは、側頭筋と咬筋が大きく発達するためであり、この発達は生後に生じる。そのため、新生仔では成体と異なり、頭の形は細長い。 その他に、頭骨には以下のような特徴を見る。 a.頬骨弓を欠く b.下顎骨内側に三角の陥凹がある c.顎関節の関節面がほとんど二分する d.矢状稜、項稜が発達する これらはいずれも、咀嚼筋の発達に由来するとして解釈される。咀嚼筋が強く発達すると、側頭窩を外から境する頬骨弓は邪魔になり、退化傾向が生じて不思議はない。これは本来の側頭窩の起源が、そのままさらに強調されたものである。矢状稜や項陵の発達は、側頭筋の起こる面を増やす。下顎骨の内側窩は特異なものであるが、ここには側頭筋の一部が停止する。顎関節の関節面の変形は、咀嚼筋の発達による顎運動の変化に対応し、脱臼の防止にも役立つ。 また、この動物では、涙腺、ハーダー腺の一部が、耳介の後方に位置し、また顔面神経の枝、顔面筋の一部が走行を変えて、側頭筋と咬筋の間を走る。これらは、咀嚼筋の発達のためにやむを得ず位置を変化させたものとして解釈される。 4.まとめ 以上、咀嚼筋と感覚器との関連のうち、視覚系と聴覚系について、とくに機械的影響の排除という面から概説した。ジャコウネズミにおける咀嚼筋系の発達は、きわめて興味深い。まだデータが未発表であることも考慮して、それに由来すると考えられる特徴のみを簡単に要約した。 嗅覚系については触れる紙面の余裕がないが、これは鼻腔と口腔の分離という大問題を含んでおり、あらためて論じるべき問題と考えている。 (第90回日本解剖学会総会シンポジウムから「咀嚼機構の系統進化―顎運動系をめぐって」より) |

|

| 午前の部 (司会・大畑 昇) ※【 】内は司会者注 | |

|

養老: 養老です。今日は休日なのに、皆さん、長い時間をお付き合いいただき、大変だと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 今日は長丁場の話になります。午前中は私がやってきた仕事の話をして、午後は、今、私が考えていることをお話ししたいと思います。 人からよく訊かれるのですが「なぜそのような考え方をするようになったのか?」と、そこで今日はその筋道が解るようなお話しができればと考えております。 さて、今から20年ぐらい前の話になりますが、私が助教授時代(1967~1981)、北海道へトガリネズミ(Sorex:食虫目)の研究で、北大農学部へよく来ておりました。農学部の阿部先生にはトガリネズミの捕り方から教えてもらいました。 【阿部 永(あべ ひさし)先生:北海道大学農学部助教授(1969~1992)、教授(1992~1997)、北大名誉教授。日本哺乳類学会特別会員。博士論文の題「日本産食虫目(哺乳類)の分類学的並びに生態学的研究」。 参考(養老孟司著「ヒトの見方」ちくま文庫:トガリネズミからみた世界p272より引用)「トガリネズミは虫の世界をみているのだと私には思われる。この動物の短い一生、小さい体、食餌、繁殖期における身体の急激な変化、薄暮での活動などが、昆虫の生活を想起させる。トウキョウトガリネズミを原記載後に初めて再発見した北大の阿部永助教授は、この種類をトラップの中で最初に見たとき、『虫がいるのかと思った』そうである。 トガリネズミの世界は、哺乳類よりはるか以前から存在していた昆虫の世界の上に、重なっていったようにみえる。近縁のコウモリは空中へ飛んだが、同じような生活の色合いを今に残し、昼間の世界は鳥が占拠しているので、相変らず薄暮に出て歩き、虫を捕まえている。ヒトによってはときどき虫を集める性癖がみられるが、祖先の血のなす業であろうか。」】 養老: 石狩会館に泊まり、毎日、石狩浜にトガリネズミのトラップを仕掛けに行くのです。それこそ30年前でしたら、この北大校内にもトガリネズミはいたとのことです。北海道には4種類(オオアシトガリネズミ、エゾトガリネズミ、ヒメトガリネズミ、トウキョウトガリネズミ)のトガリネズミがいて、落ち葉の下にトンネルを造り、冬の今でも冬眠せずに活動しているはずです。オオアシトガリネズミは、親で16~20グラム、マウスよりも小さいのです。エゾトガリネズミだと10グラム位になります。ヒメトガリネズミだと5グラム位になり、ほとんど捕れないトウキョウトガリネズミになると2グラムになります。このトウキョウトガリネズミは、エゾトガリネズミをエドトガリネズミと間違えて付けた名前です。和名の学名を決める時に、エゾ(蝦夷)をエド(江戸)と間違えて付けてしまったのです。トガリネズミの4種類は、重さが倍々ゲームとなっております。そしてこの順序(大きいものから小さいものへの順序)で数が少なくなっていきます。 トガリネズミはイギリスでは2種類おりまして、英語でShrewと言いますが、Shrewには二つの意味があります。一つはトガリネズミで、もう一つは“The taming of the Shrew”「じゃじゃ馬ならし」【シェイクスピアの戯曲】のShrewです【新クラウン英和辞典:shrew:①がみがみ女.②トガリネズミ】。トガリネズミが独立の名前を持っているのが英語圏で、ドイツ語圏ではSpitz-mauseでマウスの仲間になっていて、齧歯目との区別がついていません。 さて、10グラムと5グラムの話に戻りますが、10グラムの方の数が多いのです。何故かというと、トガリネズミはテリトリーを持っていまして、10グラムのトガリネズミのテリトリーがこのように(黒板に円を描く)ありますと、小さい方は大きいのがいるということに気づいています。観察していると解るのですが、小さい方がはるかに敏感なのです。人間でいえば基礎代謝が高いのです。当然ですが、大きい方のテリトリーがあれば、そこから逃れます。ということは小さい方が大きい方の存在に先に気づき逃げますから、大きい方のネズミにとっては小さい方のネズミは存在しない、つまり大きい方のネズミの目には、小さいネズミの姿が入らないのです。共存する地域では、大きいネズミのテリトリーの僅かな隙間に、小さいネズミはテリトリーを持つことになります。 私が何故トガリネズミの研究を始めたのかといいますと、食虫類と霊長類との中間に位置付けられているからです。食虫類と霊長類の間を行ったり来たりしているツパイという哺乳類がいます【辞林:ツパイ(ラ;Tupaia)ツパイ科の哺乳類。頭胴長20cm>ほどで、リスに似る。昆虫や果実を食べる。東南アジアに分布。キネズミ。リスモドキ。】。現在、ツパイは基本的には霊長類に分類している研究者が多いのですが、食虫類に分類しても差し支えありません。ツパイを麻酔してお腹を観察しますと、これはサルだなという感じがします。生殖器の状態は、サルとか人間によく似ています。 一方、トガリネズミはツパイとは異なり、生殖器を観察してもオスとメスの区別がつきません。生殖器の周囲を押すと、オスの場合はペニスが驚く程どんどん伸び出してきます。 さて、こんなトガリネズミをどうやって捕えるかといいますと、札幌へ来たたら、まずデパートに行って、こんなような屑籠を買います。スコップも一緒に買います。これ等を持って、石狩の防風林の中に行きます。林の中で適当なところに穴を掘って屑籠を埋めます。埋める場所を専門家の阿部先生に聞きますと、「こことここがいい」と教えてくれます。確かに専門家が教えてくれた場所は良く捕れて、5,6匹は入ってくれます。しかし、5匹や6匹が入ってくれても、実際には籠を取りに行った時は、元気の良い一匹しかおりません。何故なら、共食いをしてしまうからです。このトガリネズミの捕獲に学生を連れて行きますと、「先生、餌は何にしましょうか?」という質問が必ず来ます。これは、落とし穴なので餌は必要ありません。谷地ネズミなどがトラップに落ちても、捕獲できません。なぜなら、飛び跳ねて簡単に脱出してしまうからです。トガリネズミは高く跳ねなることができないので脱出できないのです。特に秋以降は体力も弱ってきますから、こんな小さな植木鉢からでも脱出できないのです。ですから屑籠で十分なのです。シャーマン・トラップ【Sherman Trap:ネズミを捕獲調査するための生け捕り罠で、餌を奥に仕掛けて、ネズミが踏み板を踏むとトリガーが外れて、バネで入口の蓋が閉まる仕組み。アルミ製の折り畳み式で軽く持ち運びに便利で世界中で使用されている。】でも捕れますが、トガリネズミは餌も必要なく屑籠で十分なのです。何故、トガリネズミは餌が必要ないのかといいますと、それはやっているうちにだんだんと解ってきたのですが、トガリネズミは小さい目があるのですがほとんど見えません。ですから、彼らが頼る感覚は嗅覚と聴覚です。あと一つ、非常に目立つのが口の周りに生えている沢山のヒゲです。英語ではvibrissa、日本語では洞毛といっております。この洞毛は知覚器であります。知覚器の形式としては、解剖学的には人間の歯の神経支配とよく似た、基本的な皮膚の知覚器としての構造を備えており、1本のヒゲに、百本以上の有髄神経線維が入り込んで非常に敏感な知覚器です。猫やネズミのヒゲと同じで、食虫類では鼻全体・口吻が先にヒユーと延びて、これ(洞毛)が非常に良く発達しております。 |

|

|

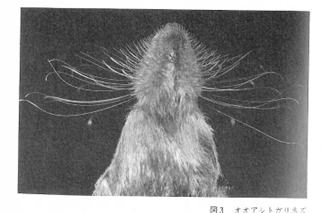

【参考図書:「形を読む」養老孟司著 培風館p17より引用

図解説:このヒゲはすべて感知器である。これで認知される外界の像はどんなものであろうか。トガリネズミ類では,視覚の発達は悪く,一方ヒゲ(体性知覚系)の発達が著しい。写真では右の眼が見えているが,極めて小さい(神谷敏郎氏撮影)。】 |

|

|

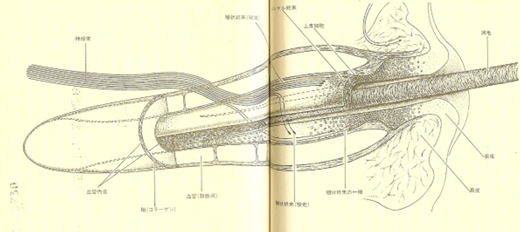

【参考図書「ヒトの見方」養老孟司著 筑摩書房p142,143より引用

図解説:洞毛の立体的な模式図 洞毛の基本的な構造は,ふつうの毛に似ている。ただし特徴的なことは,毛根に神経線維が多数分布することと,毛根に大きな静脈洞をもつことである。洞毛のうち,長いものはふつうの毛よりもはるかに長くなるが,短いものはふつうの毛と変わらない。男のヒトに生えるヒゲは,洞毛ではない。神経線維は,ほとんどが毛根の結合組織内で,柵状の神経終末をつくるが,一部は上皮内に侵入してメルケル細胞と共に終末をつくる。配列や形の異なった種類の終末は,異なった生理的な特性をもつと考えられる。血液が充満した静脈洞は,毛根の振動を減衰させる役割をもつと筆者は考えている。同じような働きをもつ,奇妙な形をした,“Ringwust”(輪状塊)と呼ばれる構造が,静脈洞内に突き出すが,この図では省略してある。洞毛の構造は,動物により,いくらか違いがあり,この図はトガリネズミの洞毛の構造を描いたものである。この動物の洞毛は,振動系としての特化が著しいと考えられる。マウスの大脳皮質では,1本の洞毛に,1個の神経細胞の集団「樽」が対応する。】 |

|

|

【参考図書:「ヒトの見方」養老孟司著 筑摩書房;ヒトにはなぜヒゲがないのかp127より引用。 「哺乳類の特徴の一つは、体に毛が生えることである。ケモノという呼称がそれを示す。ヒトは『裸のサル』である、というが、体毛の生えている密度は類人猿と変わらない。ヒトでは、個々の体毛が、類人猿にくらべて短いだけのことである。 毛には二つの種類がある。一つは通常の体毛で、もう一つはネコやネズミの顔でおなじみのヒゲである。このヒゲは、毛根に多数の神経線維(解剖学用語、繊維と同義)が入り込むことである。つまり、洞毛は明らかに感覚器官なのである。1本の洞毛に、しばしば百本近い神経線維が集中する。通常の体毛の場合、毛根に入る線維は、高々二、三本に過ぎない。組織学では、皮膚を感覚器の項で扱うが、洞毛は皮膚感覚を代表する構造といってよい。 私たちは、洞毛という感覚器の機能について、直感的な理解を欠いている。ヒトには洞毛という構造が欠けているからである。洞毛の機能を理解するのは、鼻や眼や耳の機能を知るのとは、話が違う。したがって、動物の世界における洞毛の重要性は、つい軽視されやすい。しかし、スイスのファン・デア・ルース、米国のウールジイ、あるいは私たちの研究室での最近のデータは、洞毛は感覚器の中で、鼻や眼や耳と同等に、時にはそれ以上に、動物にとって重要であることを示した。 …(略)… 従来ヒトの特徴として、洞毛を欠く、という事実が指摘されたことは、ほとんどない。ヒトでは体毛が発達せず、したがって洞毛がないのもごく自然に感じられたからであろう。こういう感覚のもとになっているのは、さらに、体毛も洞毛もしょせんは同じ毛ではないか、という考えであろう。 以下に論ずるように、私は両者が起源的に異なったものだ、と考えている。クジラやハダカネズミの例でもわかるように、哺乳類の中で、体毛と洞毛の消長は並行していない。だから、ヒトの場合、体毛が十分発達しないから、洞毛も欠けているのだ、という理屈は、実は成り立たない。 ヒトには洞毛が欠けている。という事実に対し、いろいろな面からの解釈ができる。私は発生の面からその解釈を試みた。これは、解剖学の伝統的な手段の一つである。以下に、洞毛が胎児ではどのように発達してくるか、についてまず説明する。つづいて、洞毛が発生してこないことについては、ヒトの発生過程で一体何が起こったと思えばよいか、という問題を論じる。そして最後に、洞毛の消失という現象が、進化の過程でのヒトの顔かたちの変化と、どう関連しているのか、についての私の解釈を述べる。 …(略)…】 養老: 食虫類は、この洞毛を何に使っているのかといいますと、おそらく遠隔感覚器としての耳で周囲全体の状況を把握して、この洞毛で環境を触って歩いているのだと思います。 マウスを飼っている方はよく解ると思うのですが、尻尾を掴んで逆さづりにして、実験机にポンと置くと、最初は動きません。しばらくするとソロソロと歩き出して机のヘリまでくると、ヒゲでヘリを触りながら歩いていきます。それと同じように、食虫類は自分の周囲の環境を洞毛で触りながら把握しているのだと思います。そこで私たちがトラップを設置してテリトリーを乱しますと、トガリネズミはいつも通る道に何か変化が起きたと察知して、調べに来ます。そしていつもの通り道に穴が開いていれば、何だろうと調べます。彼らは触って調べるために穴の中に入り込みます。穴から出られなくなるということは考えずに、身を以て調べる訳です。ですから、餌があっても無くとも同じなのです。 トガリネズミで何を研究していたかといいますと、いろいろな面白い問題がありまして、実はまだ終わっておりません。なにやかやと私が大変忙しくなり、研究する暇がなくなり、トガリネズミの研究は途中で中断したままです。トガリネズミは体長が小さいため、顕微鏡のスライドグラスに全身の切片をのせることができるのです。つまり全身の連続切片標本を作製することが出来るのです。組織学というマクロの解剖学で一番わずらわしいのは、組織が繋がらないことなのです。普通の実験動物では全身が入らないため、肝臓なら、肝臓だけの切片しかできません。またそれを電子顕微鏡で観察するとなると、さらにほんのわずかな一部分しか観察できないことになります。これを続けてやっていると本当にいらいらしてしまうのです。そこで、ごく小さい哺乳動物で実験したら、いろいろな意味で便利なのではと考えたわけです。頭のてっぺんから足の先まで、一枚のスライドグラスに収めて、それの連続切片をつくり、それを保存しておけばよいという乱暴な考え方をしたわけです。 余談になりますが、このトガリネズミを有名な動物行動学者のコンラッド・ローレンツが飼っておりまして、先ほどの“The taming of the Shrew”のShrewだと申し上げましたが、あれはローレンツが書いたエッセーの主題でありました。ローレンツは“じゃじゃ馬慣らし”という題をつけて、このトガリネズミを飼う話を書いております。 【コンラッド・ローレンツ:Konrad Zacharias Lorenz:1903-1989.オーストリアの動物行動学者。「刷り込み」の研究者で近代動物行動学を確立した人物の一人。医師であり解剖学者でもある。医学博士と動物行動学の二つの博士号を持つ。ノーベル生理学・医学賞を受賞(1973)。ローレンツの最も大きな功績は、動物行動の観察という当時は軽視されていた古典的な手法を厳密に用い、科学の名に値するものに仕立てたことだといわれている。動物の行動が生物の他の形質と同じように進化や自然選択の文脈で扱えることを説明した。】 養老: 彼がトガリネズミを飼っていた時、飼育箱の中に、仕切りをおいて、餌がいる場所とトガリネズミがいる場所を分けました。仕切りはトガリネズミが超えられる高さにしました。 余談ですが、トガリネズミはモグラの仲間ですから、普通の飼育ケースでは僅かな隙間があれば直ぐに逃げ出します。普通、動物というのは頭が通れれば全身が通れますから、トガリネズミの細長い頭は細い隙間があれば直ぐに脱出してしまうのです。もし逃げ出したら、我々はどうするのかといえば、細長い筒、トイレットペーパーの芯が一番良いのですが、それを貯めておきまして、箱から逃げ出したと解った時に、まず、研究室に、トイレットペーパーの芯をばら撒いておいて、それからトガリネズミ探しを始めます。トガリネズミが隠れていそうな部屋の隅っこから、トガリネズミを追い出せば、トガリネズミは素早く逃げ出して、トイレットペーペーの芯の中に、隠れて、ジッとしています。ですから、我々はそーっと近づいて芯の両側を両手で塞いでしまえば、捕まえることが出来るのです。この時は、人間の方が少し利口であることを再確認することが出来ます。 トガリネズミは触覚が優れているので、飼育箱の中に筒を入れておけば、普段は身体の周囲を囲まれて安心できる筒の中に入っています。トガリネズミは、生きている虫、つまり生餌しか食べません。もし、皆さんがトガリネズミを飼おうとしたら(トガリネズミの生息地である北海道ではその気になれば、皆さんでも捕まえて飼うことができると思います)、まずは、生きた虫を捕まえることからしなければなりません。トガリネズミは固形飼料を食べないのです。 ローレンツはトガリネズミを飼っていた時、餌と巣の間に、仕切りを置いていたので、トガリネズミは仕切りを飛び越えて餌を食べていました。しばらくは、そのようにしてトガリネズミを飼っておいて、ある時、その仕切りを取ってしまいトガリネズミがどうするか、観察しました。いつもの餌場に生餌を置きますと、トガリネズミは巣から出てきて、仕切りのところにきますと、ハタと止まり、一度巣穴に戻り、もう一度巣穴から出てきて、仕切りのあった場所に来るとピョンと飛んで、餌場に来て食べたのです。 みなさんお笑いですが、これでとても重要なことが解るのです。つまり、トガリネズミにとっては我々人間と同じように「世界はどうでなければならないか」をはっきりと認識しているのです。私はこれをしばしば「現実」と称していまして、この「現実」は午後のテーマでもあります。トガリネズミも我々と同じように「現実」はこうでなければならないと考えていて、ネズミにはネズミの「現実」があり、それを勝手に変えてしまうと、「勝手に変えやがって!」と怒るのではないかと思います。 このように野生の動物を飼うのは大変苦労するので、私も実験動物としてトガリネズミを捕獲し飼うことにくたびれてしまいました。そのうち、トガリネズミの仲間である、南方のスンクス(ジャコウネズミ)が実験室で飼うことができるようになりまして、それを実験動物として使い始めました。スンクスは南方に適応した食虫類、トガリネズミは北方に適応した食虫類で、性質なども非常に異なるので、その違いがとても面白いのですが、他の仕事が忙しくなり、研究は中断したままになっております。 【スンクス:Suncus murinus:和名はジャコウネズミ。研究室では、実験動物としてとして齧歯目と区別するために、ジャコウネズミではなくスンクスと呼ばれている。】 養老: それではスライドをお見せして、話をしていきたいと思います。 【司会註:スライドは複写できなかったので、参考図書から関連すると思われる図を転載します。】 |

|

|

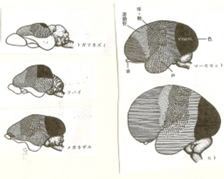

【参考図書:「内蔵のはたらきと子供のこころ」三木成夫著 築地書館p140より転載:

図解説:聯合野の拡大―言葉の発生霊長類の脳を系統的に並べてみると、五体の運動を司る運動野と、色・声・香・味・触の五感を司るといわれる感覚野とのあいだに、これらの互換・重合を司るといわれる聯合野がしだいにひろがってくるようすがわかる。〈Elliot Smith〉人類ではこれが、ある域値をこえて高度の発達をとげ、言葉の発生と密接な聯関をもってくる。今回は触れないが、文字もここから生まれ、その結果、耳をかりないで読みながら聞き、字を書くことによって無声で語る人間だけの世界が現れる。今日叫ばれる脳の開発とは右脳の聯合野の復活をいう。】 |

|

|

養老: これはヒトの頭の図式です。亡くなられた三木成夫先生は解剖学者でしたが、絵が非常にお上手でして、保健管理センター所長をしていた東京芸大の学生にこのような絵を見せてどう思うか、どの辺が好きか、と訊ねたというお話をよくされていました。 【三木成夫(みき しげお):1925~1987。1951年,東京大学医学部卒業.同解剖学教室・東京医科歯科大学解剖学教室を経て,東京芸術大学教授・同保健センター所長.著書「内蔵のはたらきと子供のこころ」築地書館、「胎児の世界」中公新書。 |

|

|

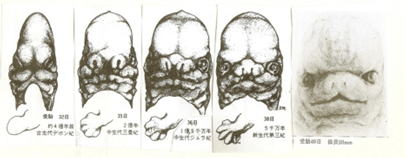

参考図:「内蔵のはたらきと子どものこころ」三木成夫著 築地書館:p179より転載。

図解説:人胎児の顔貌変化 受胎32、35、36、38、40日の頭部を胴体から切離し、双眼実体顕微鏡の下で写生した。手の変化もあわせて示す。】 |

|

|

養老: そうしますと、芸大の学生は「この辺がいい」と答えるそうです。この辺りは少しゴタゴタしてきて良くないそうです。(音楽科の学生は)この辺はグレゴリアン【西方教会の単旋律聖歌の基軸で、ローマ・カトリック教会で用いられる単旋律、無伴奏の宗教音楽。】で、この辺りになるとバロック【ヨーロッパにおける17世紀初頭から18世紀半ばまでの音楽の総称】で、この辺りになるとロマン【古典派音楽をロマン主義の精神によって発展させた19世紀のヨーロッパを中心とする音楽】で、ここになるとシェーンベルク【アルノルト・シェーンベルク:1874~1951.オーストリアの作曲家、指揮者、教育家。調性音楽を脱し無調に入り、十二音技法を創始した。】、現代音楽でどうしようもない、と言っていたそうです。 この図は、顔面頭蓋が急速に変化していく様子です。 解剖学的には食虫類トガリネズミとヒトとの違いが大きいのが頭でして、その比較に興味があったので研究をしていたわけです。 これは、歯科に関係があると思って持ってきた単孔類【単孔目の原始的な哺乳類の総称。肛門・尿管・卵管が、鳥類や爬虫類のように単一の排泄孔に開く。卵生で、卵からかえった子は母親の腹部の乳腺から乳を飲んで育つ。歯はなく、口はくちばしとなる。オーストラリア区に分布し、カモノハシ・ハリモグラなどが含まれる。】ハリモグラの頭骨です。★ |

|

|

【参考図:「形を読む」養老孟司著 培風館、p215より転載

図解説:ハリモグラの頭蓋を腹面から見たもので、鼓室部を矢印で示す。鼓室が欠けていて、鼓室の周囲を囲む輪状の鼓骨が見える。輪のなかに見える細い骨はツチ骨の一部である。ジャコウネズミの場合も鼓室胞は形成しない。このような状況は「原始的」だとされるが、機能的な意味があるかもしれない。】 |

|

|

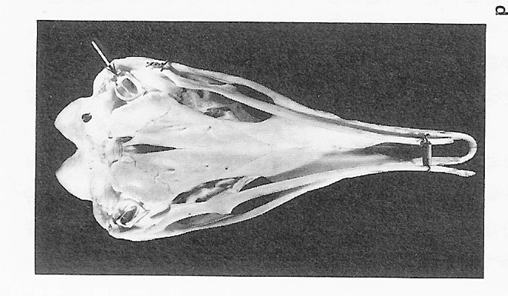

養老: 歯科の方はあまり見たことがないと思うのですが、これがハリモグラの下顎骨です。「こんなもの下顎じゃねえ」というようなしろもので、ただの棒です。いかに弱いかということが解ります。後で顎関節をお見せしますが、さらにどうしようもない状況です。ここに輪が見えていますけど、これが鼓骨【tympanic ring】です。ここに耳小骨、ツチ骨が見えています。 次のスライドが拡大図で、これが下顎と下顎頭です。これが筋突起となります。この様な非常に脆弱なものが、哺乳類の初期の顎関節構造だったのではないかと私は思うのです。 何故かといいますと、爬虫類型の顎関節はこちらになりますが、方形骨と関節骨で構成されます。一方、哺乳類は鱗状骨と歯骨で構成されるので、哺乳類の顎関節は鱗状骨歯骨関節です。この鱗状骨篩骨関節は哺乳類になって初めて新生されたのですが、爬虫類型から哺乳類型へ顎関節がどのように進化したかは難しい問題です。 十九世紀初頭の解剖学者ライヘルトは、爬虫類で顎関節を形成する関節骨と方形骨が、哺乳類のツチ骨とキヌタ骨に対応すると考え、今世紀初頭のドイツの比較解剖学者ガウプがその対応関係を調べ、ライヘルト説を徹底的に確認しました。このライヘルト・ガウプ説が発表された時、半数以上の学者・専門家は信じなかったのです。しかし、その後、ガウプ以上の研究・業績は出なかったこともあり、現在では、認められています。 初期の哺乳類の顎関節は、この単孔類やモグラのような脆弱な顎関節ですから、虫とかアリなどしか食べられなかったと思われます。大アリクイなども脆弱な顎関節であることが知られています。 次のスライドはスンクスの頭蓋骨で、頬骨弓がありません。ここに見えているのが下顎の筋突起です。ここに筋突起が見えるということは、側頭筋がきわめてよく発達していることを意味します。頬骨弓がないので、皆さんは咬筋はどこにつくのだろうかと疑問に思われるかもしれませんが、方向と場所が違うだけで立派な咬筋も、ちゃんとあります。 |

|

|

【参考図:「形を読む」養老孟司著 培風館、p214より転載

図解説:ジャコウネズミもハリモグラと同様に鼓室胞が欠けている。したがって、鼓膜の周囲を囲む輪状の鼓骨が見える。このような状況は「原始的」だとされるが、機能的な意味があるかもしれない。】 |

|

|

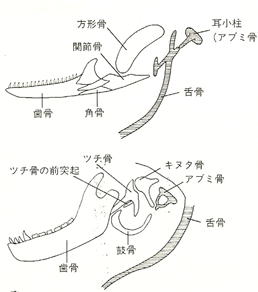

【参考図:「形を読む」養老孟司著 培風館、p211より転載

図解説:爬虫類から哺乳類への伝音系の変化(Gaupp.改変) 上は爬虫類、下は哺乳類。いずれも胎児の状態を示す。哺乳類では、下顎が歯骨という単一の骨で構成される。方形骨はキヌタ骨、関節骨はツチ骨、角骨は鼓骨に対応している。このような対応関係(相同関係)を確定したのは、比較解剖学者ガウプである。】 |

|

|

【参考図:「形を読む」養老孟司著 培風館、p213より転載

図解説:下顎の進化(Allin,改変) 上の図は、爬虫類から哺乳類への移行を示す型の化石から構成されたもの。下顎の後方に骨の折れ返りがあり、ここに鼓膜の位置が想定された。 下の4段階は、爬虫類型の下顎から哺乳類の下顎に至る変化を想定して並べたもの。上が哺乳類で下方ほど爬虫類型である。下顎の後方部が、爬虫類型ほど拡大する。】 |

|

|

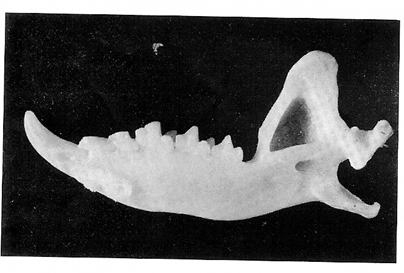

【参考図書:「形を読む」養老孟司著 培風館、第9章:形態と時間,4「進化と形」p208-217より引用 進化は、発生ほど、形との関係は、一見むずかしくない。なぜなら、進化における形態変化は、発生のように目の前では起こらないから、無視しようと思えば、無視できる。しかし、それはむろん、形態の進化における問題点の解決を、実際には、発生よりさらに困難にしている。 発生過程は、くり返し観察できる。しかし数十億年にわたる進化過程そのものは、くり返し不可能である。ゆえに、進化は、実験科学の対象ではない。そう考える人も多い。しかし第一章でも述べたように、くり返し不可能といえば、なにごとであれ、くり返しは不可能かもしれない。むしろ、ふたたび、問題はなにがくり返され、なにがくり返されないか、である。 進化学の実験科学化について、もっとも希望がもてる分野は、遺伝子工学と発生工学であろう。いまのところ、まだ夢物語かもしれないが、過去の生物を再現することが、論理的に不可能だとは思えない。そうしたことが可能になるとすれば、それまでに、われわれは、きわめて多くのことを理解するようになっているであろう。その時には、実験科学としての進化学が、形態形成の歴史を、解明してくれるはずである。 進化についても、発生の場合と同様、その論理について、どう考えても困難がある。困難の第一は、進化に内在する要因を決定しようとする要因論である。 形態学者が、たとえば自然選択説をとったとしても、器官形成についてはあまり益がない。構造の進化を自然選択で説明するのは、たいへんな苦労であろう。そうした問題の説明の困難と矛盾は、すでに言われつくしている。この本でも、それについては、前章ですでに述べた。 進化の要因論は、さらにべつの副作用を生じる。恐竜は、隕石が地球に衝突した事件のために、絶滅した(と仮定する)。自然選択説を信じなくても、こうした説を、なかなか認めようとしないであろう。なぜなら、隕石は、生物に内在する要因とは、まったく無関係だからである。そうした偶然を認めることは、「進化論」の「論」の領域をせばめる。それが、こうした説に対して、心理的抵抗を生じさせる。 しかし、現実の進化が、生物とはほとんど全く無関係の、そうした要因で動かされたことも、かならずあったはずである。恐竜の絶滅もなるほど、自然選択ではあるが、絶滅されてしまっては、形態の進化は論じられない。対象がなくなったのでは、それこそ科学にならない。したがって、進化過程全体に、完全な法則性を求めても無意味なことは、はじめからわかったようなものである。 形態学の立場からみた進化は、したがって、進化の実際の過程がどうであったかという問題に、ほとんど尽きる。発生過程の場合と同様、私は個人的には、進化の要因が自分に理解できると思っていない。すでに述べたように、何がわかれば、わかったことになるのか、そこがすでに、わからない。 それに反して、進化の実際の過程がどうだったかは、きわめて興味深い課題である。比較解剖学は、これについて、多くの貢献をしてきている。それを紹介すれば、何冊も書物を書かなくてはならない。比較解剖学が貢献した、著名な業績の一つだけを、例として挙げておこう。それは、ライヘルト・ガウプ説と呼ばれる。 ヒトを含め、哺乳類では、中耳に、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨と呼ばれる、三つの小さな骨、すなわち耳小骨が入っている。中耳は、空気を含んだ小さな部屋で、外側を鼓膜が境しており、耳小骨のうち、ツチ骨の一部は鼓膜に付着し、鼓膜の振動をキヌタ骨を経由して、アブミ骨に伝える。すなわち、これらの小骨は、機能的に伝音系を形成する。 ところが、哺乳類の祖先型と考えられる爬虫類では、耳小骨は、一つしかない。これはコルメラとか耳小柱とか呼ばれ、哺乳類のアブミ骨に相当する。なぜ爬虫類の耳小柱が、哺乳類のアブミ骨に対応するとわかるかというと、まずこの骨は、アブミ骨と同様、内耳に直接音を伝える位置にある。また、この骨は基部に穴が開いており、そこをアブミ骨動脈とよばれる血管が通る。その点も、まったく両者は等しい。 それでは、哺乳類の中耳に特有の、残りの二つの耳小骨は、どこから来たか。ライヘルトは、十九世紀初頭の解剖学者であるが、この部分の骨の対応関係から、爬虫類で顎関節を形成する、関節骨と方形骨が、哺乳類のツチ骨とキヌタ骨に対応すると考えた。これは、はなはだ大胆な考えである。なぜなら、顎関節は、物を食べる機能にかかわっているが、耳小骨は、音を聞く機能にかかわっており、両者は機能的に、そもそも何の関係もなさそうだからである。 ライヘルト説は、ながらく示唆としてとどまっていたが、今世紀はじめ、ドイツの比較解剖学者ガウプは、魚類から人に至る、脊椎動物の頭蓋について、この部分に存在する十個足らずの骨について、その対応関係をしらべ、ライヘルト説を徹底的に確認した。ガウプの方法は、代表的な脊椎動物の胎児と成体について、骨、神経、血管、筋肉などの位置関係をしらべ、ある群に見られる骨が、他の群の動物のどの骨に対応するかを、あいまいなままで残っていた問題を含め、はっきり解明した。 ここでは、典型的な比較解剖の方法が利用され、証拠はすべて、構造の位置関係だけである。したがって、考えようによっては、これは、まったくの状況証拠である。状況証拠の特性として、ガウプは、実例を大量に積み上げた。ガウプ以降、これ以上の状況証拠を、同じ問題について、積み上げた人はいない。 ライヘルト・ガウプ説は、ガウプの発表当時すでに、強い反論をひきおこした。この説は、「幻想の構築産物」とすら、呼ばれたのである。なぜなら、二つの耳小骨の起源が、爬虫類で顎関節を構成する骨だというのだから、爬虫類型から哺乳類に進化する過程で、われわれの祖先はどうやって物を食っていたか、という当然の問題が生じたのである。 現生の哺乳類は、これに対して、顎関節を新生して問題を解決している。すなわち、爬虫類の方形骨関節骨関節に対して、哺乳類の顎関節は鱗状歯骨関節といい、鱗状骨と歯骨との間に、新たに関節が形成する。これは、哺乳類特有のものである。 ガウプの説は、この哺乳類特有の現象の必然性も、説明するものだった。しかし、反対派は、その具体的な移行を説明せよ、と言った。たしかに、現に顎関節に使用している方形骨関節骨関節を、どうやったら伝音系、つまり中耳に無事に持ち込み、そのあいだに、新しい顎関節を作ることができるのか。そうした機能的な移行を考慮すると、ガウプの考えをメチャメチャだと信じた反対者の気持ちも、わからないではない。とりあえず与えられた解釈は、古くからの顎関節、すなわち方形骨関節骨関節と、新生する鱗状歯骨の軸が、共通だったというものである。つまり、一時的に、二つの関節部は並行して機能したという。 この機能的な説明が、どのていど、ガウプ説の認容に効果があったかはわからない。しかし、この説は、哺乳類における耳小骨の起源、顎関節の新生の必然性を説明し、かつ耳の周囲の骨の、対応関係を確定したため、内容が理解されるにつれて、広く受け入れられるようになった。 哺乳類の頭蓋を比較すると、耳の部分は、分類群による違いがきわめて大きい。たとえば、脳を覆う頭蓋冠の部分なら、どの動物をみても、いくつかの骨が集まって、ただなんとなく、丸い形をつくるだけで、骨の対応関係を考えるのに、難渋することはない。ところが、耳の部分では、形態の差そのものが著しい。 この部分は、ライヘルト・ガウプ説でもわかるように、哺乳類に至る過程で、構築がずいぶん変化した。哺乳類に至る進化過程で変化した部分は、出来あがった哺乳類の分類群のあいだでも、多くのばあい、変異が大きい。耳の部分は、まったくそれに相当する。たとえば、中耳を包む骨が、多くの哺乳類で新生発達し鼓室胞と呼ばれるが、この起源は分類群によって、さまざまである。しかも、トガリネズミ科のように、これをまったく持たないものまである。すなわち鼓室が骨でかこまれない。ハリモグラのように、原始的とされる哺乳類でも、鼓室胞はない。 なぜ、耳の部分に、哺乳類で変異が生じやすいのか。この種の問題こそ、形態学において、進化と発生的な解釈が典型的に必要な部分だが、ほとんどそのヒントもまだ、つかめていない。 耳の部分と対照的なのは、下顎である。爬虫類の下顎は、複数の骨からできている。ところが、このうち、歯の生える骨、すなわち歯骨だけが哺乳類の下顎に残り、あとは関節骨のように、耳の周囲に取り込まれるか、消失した。すなわち、哺乳類の耳の部分の複雑化は、下顎の単調化と関連している。 現在では、哺乳類型爬虫類、すなわちわれわれの祖先型の動物の化石が、哺乳類か爬虫類かを判定するのに、顎関節と耳小骨が、基本的な区別点となっている。化石は、ふつう骨しか出ないからである。お乳を子供に飲ませたかどうかなど、まったくわからない。もし顎関節が、方形骨関節骨関節であれば、それは爬虫類である。その動物には、とうぜん、耳小骨は一つしかないはずである。 耳の周囲の構造の比較解剖学は、ガウプのころから、さして進歩したとは思えない。形態学者も、ほかにたくさん、勉強しなくてはならないことが増えたからである。しかし、このあたりに、哺乳類成立の鍵をにぎる問題が一つ、隠れていることを、私は信じている。】 養老: 解剖の仕事は、解剖した後に骨の標本をつくるのですが、これを始終やっていると、解剖する前の頭の形と骨の形が違うのは当たり前になってしまい、その違いを意識化することはありません。この当たり前のことを私が意識化したのはずいぶん後になってからの話です。 トガリネズミと同類のスンクスの親の頭はオムスビ型の三角形ですが、子の頭は長方形です。その違いは何か?それは親の頭の形を作っているのは、側頭筋と咬筋であることに、ある時、気付いたのです。その気付いたきっかけは台湾で野生のスンクスを捕っていた時です。たまたま子供のスンクスを捕まえた学生が私のところに持ってきてくれたのです。その時、私はその小さい生き物を見た時、一体何の動物の子供なのか見当もつきませんでした。何故かというと、親の頭は三角形ですが、その子の頭は細長い長方形だったからです。この細長い頭が何で三角形の頭になるんだろうと考えた瞬間に解ったのです。要するに子の頭が細長いのは頭の骨の形ですが、親の頭は側頭筋が発達した筋肉の形で三角形になったのです。親の頭の形は、まさにボディビルの後の形だったと気付いたのです。親の頭の形の三角形ばかり見ていたので、子供の頭の形が4角形だとは考えてもみなかったのです。それで、スンクスは側頭筋と咬筋が極めてよく発達するのだということに気づいたわけです。 そこに気付いてから改めて解剖してみると、咬筋と側頭筋がものすごく大きいことが解ったのです。あらためて関節窩の部分を確認してみると、頬骨弓がないかわりに、頭蓋骨のこの部分の突起があり(このような突起は他の哺乳類はありません)、この突起が下顎頭の受け皿となっています。ですからここが、顎関節の位置であります。もう一つの関節面は、ここですから、この動物は顎関節窩が二つあることになります。この二つの関節面はつながっているので、8の字型の関節面です。ここにtympanic ringがあり、骨で覆われておりません。ネズミの場合は、この部分は全部骨で覆われております。その骨の覆いをtympanic bulla:鼓胞といいますが、このスンクスは骨で囲われた中耳腔をもっておりません。ですから、先ほどの単孔類に良く似ております。このことは後で問題にしようと思っております。 これは下顎骨を内側から見た写真ですが、これが下顎角でこれが筋突起で、ここに三角形の穴があります。 |

|

|

【参考図:「咀嚼器の進化と感覚器との関連」養老孟司:日本歯科評論.昭和6年10月号(第516号).p178より転載

図解説:ジャコウネズミ下顎骨内側にある、三角の窩を示す。ここに、側頭筋の特殊な一部が終止する。】 |

|

|

養老: 一体これは何の穴なのかと解剖してみますと、次のスライドをお願いします。これが、先ほどの穴で、この穴を通って筋肉がずうっと中に入り込んでいます。この切片を顕微鏡で観察しますと、これがマッスルスピンドルで、この筋にはマッスルスピンドルが沢山あることが解ります。 これは一体何かと考えますと、この筋は頭骨と下顎骨を真っ直ぐにつなげているのが解ります。口を開けた時に、引張られる方向です。ですから、この筋は下顎の開口運動の測定器の役目をしていると推定できます。この様に骨の中を通っている筋が時々観察されるのですが、解剖学ではちゃんと名前が付けられているのですが、学生たちは見ようとしても観察できる筋肉ではないので、暗記しても直ぐに忘れてしまう筋肉です。 骨の中を通る筋肉は、外部の圧力などの影響を受けませんから、その筋肉の変形だけを感知する機能、つまり引張り力を感じるセンサーとしての役割があるのです。ではこの動物が何故、このような特殊な筋を持ち、特殊な顎関節(2カ所の受け皿)を持っているのかを考えると、咀嚼筋(側頭筋と咬筋)が異常に発達するからだと考えられます。異常に発達した筋にはそれをコントロールする特殊な装置が必要です。しかし、このスンクスやトガリネズミしか存在しないことを一つ一つ証明していくのは、大変根気のいる仕事(お金と時間がかかる)でありまして、他人から見たら本当にバカなような仕事(一体それが何の役に立つのか?)であります。 単孔類(ハリモグラ)のようなひ弱な下顎骨と顎関節に、スンクスのような発達した咀嚼筋を付けたら、下顎骨が破壊されるか脱臼してしまいます。それを防止するには下顎骨を強靭にして顎関節を2重構造にしなければならないはずです。 次のスライドは、オランウータンの子供の頭蓋骨です。 |

|

|

【参考図:「形を読む」養老孟司著 培風館、p199より転載

図解説:オランウータンの頭骨:若い個体(左)と成体(右)。さて、どちらがヒトに似ているだろうか。】 |

|

|

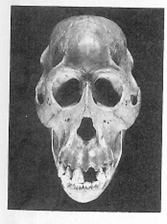

養老: 人間の子供とそっくりですね。このオランウータンも人間も眼窩の外側を骨で囲われていますので、我々は、動物は皆そうであると思い込んでいます。でもそれは霊長類だけがそうであって、他の動物は、眼の外側は骨で囲われていません。ではこの眼窩の外側を囲っている骨は何のためにあるのか、これが無いと大変不都合だからです。 人間も含めてどんな動物でも、頭蓋骨を真上から観察しますと、側頭窩の真ん中に下顎の筋突起が位置します。では、何故、高等な霊長類に眼窩の外側に骨の壁が存在するのか? これは目玉が大きいキツネザルの頭蓋ですが、眼窩の横に側頭窩があり、骨の壁がありません。下等なサルでは、眼窩の外側に骨の壁が無く、眼窩と側頭窩が分離していないのです。それは何故なのか? |

|

|

【参考図:「咀嚼器の進化と感覚器との関連」養老孟司:日本歯科評論.昭和60年10月号(第516号).p174より転載

図解説:キツネザルの頭骨。眼窩と側頭骨の交通を示すために、白い紙を入れてある。】 |

|

|

養老: 一般の動物では、眼窩と側頭窩の間に骨の壁がありません。それは一般の動物では両眼視をしないからです。高等な霊長類はオランウータンのように両眼は真正面を向いております。つまり、両眼視の機能は一つの物を見るという、人間にとっては当たり前の機能だからです。 ウサギの場合は両眼視の機能は無く、頭の先から尻尾の先まで360度、視野に入れることができます。両眼視の機能が無ければ、左右の目が勝手に動いて、別々のものを見ていても、さほどの支障はありません。一方、人間の場合は、両眼視している時に左右の目が別々に動いては、非常に具合悪いことは、皆さんもよくご存じだと思います。直ぐにダブルビジョンが起きます。 側頭窩と眼窩を物理的に仕切らないと、側頭筋が機能して収縮した時に、眼球に何らかの物理的・力学的な影響が出るはずです。それを防ぐために霊長類では骨の仕切りがあるのです。両眼視が先か、骨性の仕切りが先か?どちらが先に起こったのかは解りませんが、そこが進化の問題の難しいところですが、それと関連するのが、ジャコウネズミに頬骨弓が無いことです。側頭筋が非常に発達すれば、頬骨弓はすっ飛ぶしかないのです。 |

|

|

【参考図:「咀嚼器の進化と感覚器との関連」養老孟司:日本歯科評論.昭和60年10月号(第516号).p178より転載

図解説:左はジャコウネズミ(スンクス)の頭蓋。頬骨弓を欠く点に注意。全体に細長い。右は食虫類ハリネズミの頭蓋。同じ食虫類ではあるが、このほうが正統的な頭蓋の形。全体に頑丈でジャコウネズミのような特殊化を示さない。】 |

|

|

養老: 頬骨弓は側頭筋を外から覆う形となっております。ジャコウネズミでは、咀嚼筋系がきわめてよく発達します。側頭筋が強く発達すると、側頭窩を外から境する頬骨弓は邪魔になり、退化傾向が生じて不思議はありません。ですから咀嚼筋の発達という面から考えれば、哺乳類の中で最も進化したのが人間ではなく、ジャコウネズミであると言えます。では咀嚼筋を発達させるために何が起こったのか?先程、トガリネズミでは目が小さくほとんど視覚というものが無いと申し上げました。 頭にある造作はほぼ決まっておりますので、サルの仲間は目玉を大きくしました。そのため咀嚼する、咬む力を犠牲にしなければならなかった。一方、トガリネズミの仲間は咀嚼する力を大きくするために、眼を小さくしなければならなかったと考えられます。つまり咀嚼機能の代償として視覚機能を犠牲にし、その代償として聴覚機能とヒゲの触覚機能は発達したと解釈することが出来ます。 また、軟組織の解剖の話をしますと、皆さんは直ぐに眠くなってしまいますが、トガリネズミでは、涙腺、ハーダー腺の一部が、耳介の後方に位置しています。これは咀嚼筋の発達のために、後方に押しやられてしまった結果と解釈されます。 また側頭筋と咬筋の間の、僅かな隙間に、顔面神経の枝、表情筋の一部が走っています。それも咀嚼筋の発達のために、やむを得ず位置を変化させたものとして解釈されます。 また中耳の部分を観察しますと、他の動物は中耳を骨で囲っていますが、トガリネズミは骨の代りに静脈洞で囲っています。このような現象、つまり、骨で覆うか又は静脈洞(血液)で覆うかという現象は、力学的な影響を受ける場所では、時々起ることであります。 最初にお話したヒゲですが、毛根を静脈洞で囲っております。その静脈洞の周りを硬い軟骨上の結合組織で覆われています。ヒゲは力学的受容器、メカノリセプターでありますから、そういう構造となっております。 静脈洞がメカノリセプターとしての機能があることは、じつはあまり知られておりません。知られていないということは、専門家、つまり血管専門家がそのことをあまり研究してこなかったからです。 また筋肉にマッスルスピンドルがあることは生理学の講義で教えますが、小さい筋肉ほどマッスルスピンドルが多く、そして筋肉に入っている神経の50%は知覚神経であること、つまり筋肉は感覚受容器でもあることは、あまり知られておりません。小さな筋肉は運動には役に立ちませんが、その代りに運動測定器としての役割に変わっていく訳です。特に二関節にまたがる筋肉はその傾向(細くて、収縮力より測定器としての役割を担う)が強いと言えます。 南方型のジャコウネズミ(スンクス)と北方型のトガリネズミを比較してみますと、どちらも咀嚼筋が発達しているのですが、ジャコウネズミは頭骨に矢状稜が発達しています。一方、トガリネズミの方はツルンとして矢状稜がありません。喩えるならば、ジャコウネズミがゴリラであるならば、トガリネズミはヒトなのです。 |

|

|

参考図:「形を読む」養老孟司著 培風館、p158,159より転載

図解説:左はゴリラの頭骨。頭の中央に突起を認める(矢状稜)。後方にも、側方へ走る同様の突起が左右にあって(項稜)、矢状稜と合流する。これらの突起にかこまれた凹地から側頭筋が起こり、下方へ走って、下顎骨の筋突起に付く。これらの突起は筋の付着面をふやし、筋の発達と関連している。 中はジャコウネズミ、右はオオアシトガリネズミの頭部断面像。脳の大きさと、その上にかぶさっている側頭筋の大きさを比較せよ。ヒトとゴリラでも類似のちがいが認められる。】 |

|

|

養老: ジャコウネズミは矢状稜と項稜が発達し、側頭筋が大変よく発達しています。その代り、脳がそれほど大きくありません。一方トガリネズミは矢状稜や項陵が発達せずジャコウネズミほど咀嚼筋は発達していません。そのかわり、脳がジャコウネズミより大きいのです。アナロジー(類比)をとれば、ジャコウネズミはゴリラで、トガリネズミはヒトなのです。ゴリラはサルの仲間では非常に咀嚼筋が発達しましたが、ヒトはサルの仲間では最も咀嚼筋の発達が非常に弱いのです。その代り、脳の発達では、ヒトが一番良く、大きいのです。 咀嚼系の発達と脳の発達とは、全く独立した系ではありますが、どこかで連関しているに違いありません。 スライドは終わりです。部屋の灯りを点けて下さい。 ここまでの話をまとめますと、ジャコウネズミの子の頭は細長く、成長した後は三角形になるというのは、咀嚼筋の発達による変化です。次に目が小さいということは、咀嚼筋を発達させる代償であったことが、進化上有利であったと解釈できることです。いってみれば、末梢の咀嚼筋と目玉は折合が難しい。また、各種の腺が耳の後ろに行ってしまうのは、咀嚼筋の発達により本来の場所から追い出された結果と解釈できることです。頭蓋を見ると頬骨弓がないのは側頭筋が非常に発達したため、邪魔だったと考えられること。そして咀嚼筋が発達し、その力で破壊されないために、顎関窩は8の字型になったと考えられること。下顎骨では咀嚼筋の発達で、筋突起内面に三角形の凹みができ、その中に、マッスルスピンドルが豊富な距離測定のための小さな筋が奥深く入り込んでいることなどが解ってきたのです。 ということで、本日は「形を読む」というタイトルでお話をしてきました。私が、何が目的でトガリネズミやジャコウネズミの研究をやってきたのか?最初から、目的、目標を明確に決めて研究を始めた訳ではありません。この動物を最初に見た時、これはどんな動物なのか?一体何なのか?というのが出発点です。 スンクスの子を見た時に「一体これは何の子なのか?」というところから出発し、頭の形に対する疑問を解明していくと、全ての疑問が咀嚼系の発達という一点に集約されるということに気付かされたという話なのです。この様な結論は、最初は全く意図していませんでした。 トガリネズミのヒゲ・洞毛についても、なんでこんなに良く発達しているのかという疑問から研究していたので、話の導入部分でお話ししましたが、本日は、洞毛の詳しい話は省略させていただきました。その理由は、洞毛の発達と咀嚼系の発達は、直接的には関係がないからです。ただし、力を緩衝するという静脈洞の存在は、咀嚼系の発達に関係が深いのです。 札幌郊外に生息するトガリネズミの生態や咀嚼系の発達を研究することは、時間がかかります。一生かかっても、しきれることではないと思います。基礎の研究とはそういうものですが、私はそのことが好きなだけで、本当はこのような研究をしていたかったのです。 しかし、こんな研究はお金になりません。給料も上がりませんし、業績にもなりません。今日は皆さんが休日なのにお越しいただき、そして私が喋るから眠るのを我慢して聞いて下さっています。だから、私もお話しするのですが、他でこんな話をしても、誰も聞いてくれません。この話を世間で話しても、皆寝てしまいます。北海道の方でも、「トガリネズミなんて聞いたこともないし、そんなネズミが北海道にいるなんて知らないよ」といいます。 トガリネズミは北海道からシベリア全体、イギリスまでたくさんいるのです。トガリネズミ(Sorex:食虫目)のpopulationがどのくらいなのか私は計算を試みたのですが、多分、人間ぐらいは居るのではと思います。それを私たちはほとんど見ていないのです。それが、自然の奥深さといいますか、多様性なのですが、都市に住んでいる我々は、ほとんど自然の奥深さを意識しておりません。 都市に住んでいることについては、今日の午後のテーマなのですが、札幌もどんどん都市化が進んでおり、以前はこの北大校内でも生息していたトガリネズミは居なくなり、石狩浜まで行かなければ、捕ることもできなくなったわけです。でも、札幌の都市に住んでいると、トガリネズミがいなくなったことすら気付かないのです。ですから、トガリネズミがどんな顔をしていて、なぜ咀嚼系が発達したかなど、調べる訳がないのです。 しかし、「発生」とか「進化」という研究は、まさに形がどのように変化するのかを読み取らなければ手がかりがないのです。「進化」は1回こっきりの歴史的現象ですが、「発生」のプロセスは、ほとんどゼロからどのようにして形になるのか、毎回くり返し、くり返し、同じ現象が起こります。そこには力学的な問題、そして静脈が力学的な緩衝装置となっていることは、ほとんど誰も研究しておりませんから、そのことをお話してくれません。「静脈といったら循環だ」と教えられますから、「静脈が力学的緩衝装置である」ことは例外となってしまうのです。比較解剖学の教科書は色々面白いことが書かれているのですが、例えば、「岩狸」には盲腸が2つあります。トガリネズミには盲腸はありません。ヒトは大腸に小腸が突っ込んでいるので、盲腸は一つです。でも皆さんは「岩狸」がどんな動物かさえ、ご存じないと思います。 【岩狸:hyracoidea:700万年前(鮮新世)にヨーロッパ南部から中国まで広く分布していたが、現在ではハイラックス科のみが現存し、アフリカ中部から南部および中東域と狭くなっている。比較的小型の動物で日本人には一般に馴染みのない動物であり、外見は「うさぎ」や「タヌキ」のような姿をしている。古くは原始的な齧歯目に分類され、モルモットなどのネズミの仲間の祖先だと考えられていたが、フランスの博物学者、解剖学者のジョルジュ・キュビエが歯と脚の特徴を調べた結果、ハイラックスの仲間は「原始的な有蹄動物である」とした。足の裏側が、足底の全体を地面につける構造のゾウと同じ構造になっていることなどによって、ゾウに近い生き物だと立証した。】 養老: 皆さんは、ヒトの解剖学を学びますから、盲腸は一つであるとしか、ご存知ないと思います。人体解剖学の教科書は効率よく教えるため都合の悪いことは書いてありません。例外を一々書くと、例外が例外ではなくなってしまうからです。そこで、「盲腸は一つである」と暗黙の内に教えます。 皆さんは、解剖学で、男と女の違いが一番顕著なのは、骨盤の形の違いと教わります。「女性の骨盤はお産に適応している形」と教わりますが、そもそも、お産がなければ、ヒトは存続しないわけであり、「(女性の骨盤が原型で)男の骨盤は運動に適応している形になった」と書いてあっても良いはずですが、そうは書かれません。どの教科書にも「女性の骨盤はお産に適応した形である」と書かれており、そのことに文句を言う人はありません。でもこれは明らかに偏見です。そこに何を書くべきなのかという人間の意識が働いたとたんに、偏見が生まれるのです。 私が何を見てきたのかといえば、それは「自然」です。「自然」という定義が皆さんと私では違うと思うのですが、私の「自然」の定義は「人間の意識が働いていないもの」です。教科書は典型的に「人間の意識が盛り込まれているもの」ですから、人間の癖(偏見)がモロに出ています。 一方、私が見ていたトガリネズミは何が表現されていたのか、それは「トガリネズミの遺伝子」の癖であります。トガリネズミの形は、間違いなく遺伝子が作りあげたものです。遺伝子が形を作るというのは、一卵性双生児の人を見ればよく解ると思うのですが、驚く程そっくりであります。日本ではそのこと(遺伝子が形を作ること)をあまり言いません。この国では何事も「心がけが大事」と教えていますから、遺伝子つまり生まれつきのことをいうのは憚れるのです。「一生懸命勉強すれば頭が良くなり、良い学校に行けるし、良い職業につけます」と教えます。人間努力をすれば、何とかなると教えます。しかし、同じ勉強量ならば、元々、頭の良い子に適うはずはないのです。 「貴方の頭の良いのは生まれつきだよ」と言ってしまえば、わが国の教育産業は全部、ポシャってしまいます。「何事も心がけが大事」というわが国では、「生まれつき」や「遺伝子の違い」を表に出すことはタブーなのです。でも、何故「人間が、それぞれ個性があり、遺伝子が違うのか」といえば、それは多様な環境に適応するために、ヒトの違いが用意されていると考えても良い訳です。環境が激変した時、誰が最も適応していくか、誰が最も役に立つかなんて、全く分からないのです。 平和の時の「軍隊」は、典型的な官僚組織です。官僚組織の標本が軍隊なのです。そこで出世する人は、官僚のエリートです。官僚のエリートが“いざ”という時に役に立つかというと、そうではないことは皆さん良くご存知です。戦争を始める人間はその国のエリートです。戦争に勝てばともかく、生きて負ければ捕虜となります。捕虜になった時、どういう人が皆の役に立つのかといえば、軍隊のエリートでもなく、また平和時の官僚のエリートでもないことは皆さん良くご存知です。収容所の食料庫からこっそりと食べ物を盗み出して捕虜仲間に分け与える盗みの名人であったり、何もないところから物を作り出す大工であったりする訳です。自然はその多様性を保持します。人間が全く知らない多様性を持っているのが自然なのです。 一方、現代の人間社会では、その多様性をどんどん排除して、人間が考えて造り出した一本筋を最善と考えるのです。人間の意識・脳は多様化より単一化を望むのです。最近、文科省が「教育の多様化」とか「価値観の多様化」と言っていますが、皆(特に官僚)が一緒になって、一斉に同じことを言い出すことは、単一化であって、多様化ではありません。人間の意識が入り込んだとたんに多様性はなくなるのです。 自然を見ていると、実に多様性に富み、人間の意識とは全く無関係であることが解ります。だから、自然には丸儲けという現象はないのであって、トガリネズミの咀嚼系が発達すれば、目玉を小さくせざるを得ないのです。サルの仲間は両眼視で目玉を大きくしましたが、その代り鼻を小さくせざるを得なかったのです。サルの仲間、とくに霊長類は嗅覚が良くないのは知られています。 どれかを発達させれば、その代償として何かを犠牲にしなければならないのが自然です。「それなら身体を大きくすればいいではないか」と人間は考えますが、ゾウを考えてみれば、身体を大きくすればいいというものではありません。自然はゼロサムゲーム【zero-sum game:ゲームの理論で、参加者それぞれの選択する行動が何であれ、各参加者の利得(ないしは損失)の総和がゼロになるゲーム】であり、自然というものを丁寧に観察すれば、いろいろな事を考えさせられ、教えてくれるので、私は大変面白いと思うのです。 ただ、比較解剖学のように自然を相手にしていると、人間社会(環境)との軋轢が多くなります。私も年を取り、人間社会の階層的地位を押し上げられて管理職になりますと、ただ自然を観察してればよいという身分ではなくなる訳です。大学紛争の時、東大も大変な時期がありました。私も人体解剖学を担当し、ライへ【>Leiche:死体】を扱わなければならなくなりました。こう言いますと、皆さんは解剖学だから解剖するのは当たり前だとお思いでしょうが、実は「ライヘ」を扱うということは大変なことで、臨床でいえば始めての患者さんを扱うのと同じように大変神経を使う仕事なのです。患者さん・「ライへ」の数は多くはないのですが、「お亡くなりになった」という連絡を受けると、引き取りに行き、1年間以上お預かりします。そして解剖が終わりましたら、こちらでお骨にし、お返しに伺います。臨床と違うのは、患者さん・「ライへ」本人は絶対文句を言いませんが、その代り遺族の方々を相手にするのが大変神経を使う仕事なのです。「ライヘ」には番号を付けるのですが、その番号を取り間違えたら大変なことになります。実際に、それで40年以上もめている医学部があります。場合によっては、遺族に突然殴られるということも覚悟しなくてはならない大変な仕事です。東大で解剖するのは全て献体ですから、それもこれも解剖学という教育を行う上で不可欠な仕事なのです。 私が東大を退職したのは、去年の3月ですが、その3月に、午前4時に、「献体の方がお亡くなりになりましたが、どのようにしたらよいでしょうか?」という電話が2度ありました。昔は夜間でも専属の大学当直職員がいましたが、現在、夜間は株式会社がその知らせを受ける仕事をしています。夜間当直が株式会社ですから、その対応は全て責任者の教授の所に来ます。私が具体的なことを確かめておかなければ、後で問題になります。葬式に慣れている遺族の方はほとんど居りません。そこで私から遺族の方へ「御棺は必要ですか?」「お通やとお葬式はどのようになさいますか?」等々の質問とアドバイスをしながら確かめます。そして葬儀の後に、ご遺体を引き取りに伺い、大学へお連れします。解剖室に運ぶと同時にご遺体にホルマリンを注入しますが、ホルマリンを注入する前に、衣装を脱がします。私とご遺体は初対面ですから、礼儀として、生きている人と同じ「人間」ですから、まずはご挨拶します。勿論、相手の方は挨拶を返しません。 こういう「人間」相手の仕事を長年していますと、解剖学が生理学とも臨床医学とも違うところはどこか?ということを考えざるを得ません。一番違うのは、こちらが何もしなければ、ご遺体は何も変化しないという当たり前のことです。解剖学の実習では、学生には「今日も死んでいるが明日も死んでいる。」と教えます。「こちらが何かをしなければ何も変化が起きないということは、相手に変化が起きた時は全て自分がしたことの結果である。」と教えます。「そこに、もし何らかの学問的な法則があるとすれば、それは自分側にある法則である」と教えます。 一般的に客観性とは、真実とは、自分側ではなく向こう側にあると教えられます。学問的法則は自分の側ではなく相手側(対象側)にあると考えられていますが、それは日本の教育がそのように教え込むからです。「真実は自分側ではなく、向こう側(対象側)にある」というのが日本の科学教育です。それを私は「自分でこちら側にあるものを見つけるのが発見である」と逆説的に教えます。誰も見つけたことがないものを見つけた時、それは立派な業績であると教えます。つまり私が解剖学で教えてきたことは、わが国の科学教育を全部ひっくり返してきたことです。「全ての発見は自分の側の発見つまり自分自身の発見である」ということです。 アルキメデスが風呂から飛び出したという有名な話があります。長い間、どうしたらよいか考え続けてきたことが、ある日、風呂に入っている時、突然ひらめき解けた喜びで、風呂から飛び出してシラクサの街を走り回ったという話です。「アルキメデスの原理」を発見した時の喜びは、褒められるとか報償を貰えるからと喜んだ訳ではなく、それが解った時の自分の内部から湧き上がる爆発的な喜びなのです。 ノーベル賞を貰った時は嬉しいですが、発見した時点ではノーベル賞をもらえるかどうかは解りません。ノーベル賞をもらった時より、発見した時の方が一番うれしいはずです。発見した時は、それまで知らなかったあるいは気付かなかった自分とそれを知った時の自分が全く変わったことに驚き、喜びが自然と湧き出るのだと思います。「そんなことも全く知らなかった時の自分」と「それを知った時の自分」は、全く別人になった喜びなのでしょう。「自分自身を発見する喜び」、これは「本人しか解らない喜び」なのです。ですから一度この喜びを知ると、もう止められないのです。 ですから、子供が何かを発見したら親は絶対にバカにしてはいけません。また、親が理解できないことでしたら無理して褒める必要もありません。発見した喜びで、本人は十分に報いられているのですから。 そもそも、「自分を発見するのが学問」なのです。日本では、江戸時代の学問がそうでして、給料が貰えるから学問をした訳ではなく、また授業料を取って学問を教えた訳ではないのです。本居宣長(1730~1801)が典型的にそうでして、本居宣長は医者ですから食い扶持を稼ぐのは家業の医者で稼ぎ、学問(自分自身を知る喜び)は2階の四畳半の部屋の中でした訳です。その四畳半の部屋の中での仕事(記録)が、現在残されている本居宣長の仕事(業績)なのです。本居宣長は几帳面な人ですから、薬代がいくらか等の記録は全部残っておりますが家業の医者の仕事ではなく、四畳半の書斎の中での学問が現在でも評価される業績なのです。: 【本居宣長(1730~1801:江戸時代の国学者・文献学者・言語学者・医師。伊勢松坂の木綿仲買商小津家の次男として生まれ11歳で父を亡くし、19歳で伊勢山田の紙商の養子となるが、3年後に離縁して松坂に帰る。22歳の時、義兄が亡くなり、小津家を継ぐが、商売に関心はなく、店を整理して、医師を志し、京都に遊学すると同時に、儒学、漢学、国学を学ぶ。29歳の時、京都から松坂に帰り、医師を開業し、自宅で「源氏物語」の講義と「日本書紀」の研究を始めた。宣長は、一時は紀伊藩に仕えたが、生涯の大半を市井の学者として過ごした。69歳(1797年)の時、「古事記伝」を完成した。起稿してから34年後であった。宣長が死去した時の門人(町人が約34%、農民は約23%、その他)は478名に達していた。宣長は「源氏物語」の中にみられる「もののあはれ」という日本固有の情緒こそ文学の本質であると提唱し、大昔から脈々と伝わる自然情緒や精神を第一義とした。外来的な儒教の教え(「漢意」)を自然に背く考えであると非難し、中華文明を参考にして取り入れる荻生徂徠(1666~1728)を批判したとされる。しかし、徂徠の古文辞の方法に大きな影響を受け、それを日本に適用して「古事記」「日本書紀」の研究を行ったことは確かである。】 養老: 解剖学をやっていると段々とそういうことに気付き始めてきます。そうすると自然のいろいろな事を知りたくなって、標本をたくさん集めます。標本切片も自分で作る訳です。若い時は、自分と観察対象との間に道具や装置が増えてきます。顕微鏡であったり電子顕微鏡であったりする訳です。しかし、標本は変化しませんが、自分は人間ですから段々と年を取ることは避けられません。つまり自分側が変化するのです。そうしますと、今度は自分と標本との間にある道具が煩わしくなり段々と減ってきます。道具にかける時間とコストが自分には残り少ないことに気付くからです。そこで、コストと時間がかかる電子顕微鏡をまずは省き、その次に顕微鏡も省きます。私は近眼ですから、それが老眼になりますと、メガネまで外して解剖をします。これが本当の肉眼解剖学だと気付く訳です。 若い人達は、「ライヘ」を見た時、それを物体だと見ています。でも齢を取った私は、「ライヘ」を人間だと見ます。若い人達はこの椅子を見た時は、物体だと見ますが、それは重さがあるからで、重さがあるということは、物体であることに間違いない訳です。でも若い人達が生きている人間を見た時、重さがあるにもかかわらず物体とは見ません。何故か? 私が何を言いたいのかといいますと、「物体であるか人間であるかの問題」は「生きているか死んでいるかの問題」とは違う次元の問題、つまり無関係であるということです。でも、わが国では、「物体であるか人間であるかの問題」と「生きているか死んでいるかの問題」を結び付けて考えてしまう癖があるのです。おそらく皆さんの半分以上の方は、結び付けて考えていると思います。 私は、職業柄、組織標本をカバンの中に入れて持ち歩きます。私は、その標本をつまり人間の一部を持ち歩いていると常に自覚しております。ですから単なる物体を持ち歩いているとは思っておりません。お遍路さんの笠に書いてある「同行二人」と同じです。 【「迷故三界域」=人間の悩みや苦しみは煩悩や欲望、常識や拘りに縛られて三界(欲界、色界、無色界)を脱することが出来ないからである。「悟故十万空」=仏心を持ち、悟りを開くなら、何にも捕らわれることない自由な世界を見ることができる。「本来東西無」=この世界はあなた自身を縛るものや常識という概念はなく、東や西というのは人間が決めた言葉で、本来名前などない。「何処有南北」=南北という言葉も、人間が決めた便宜上の言葉で、それらに縛られているのは人間だけである。「同行二人」=お遍路では巡礼を始めた瞬間から「お大師様がずっと寄り添って同行して下さる」という考えがあり、一人で歩いていても常にお大師様がそばにいて、その守りを受けているとされている。「四方の文字は迷うが故に三界なり。悟が故に十万は空なり。本来東西なく、いずくんぞ南北あらん。」と読む。】 養老: 世間では、私が「ライへ」の一部(標本)を持ち歩いていると解ると、大騒ぎになり大変なことになります。「先生は解剖なんかをしているから、死体を見ても平気なんでしょう。だから死体の一部を平気で持ち歩くのでしょう。」と言われてしまいます。 日本の文化は、生と死の間に線を引き、生はこっちの世界で、死はあっちの世界、つまりあの世という約束にします。生きている人間はこっちの世界で、「ライへ」はあっちの世界という訳です。自分が必ず死ぬ存在であることは解ってはいるのですが、あの世のことは考えても仕様がないので、全く考えないことにしているのです。普段、どれ程考えていないかの具体例をお話しします。 私は昨年の3月に東大を辞めました。停年になる教授は、半年前に教授会で「自分の後任の教授の選考をお願いします」というのが恒例となっています。私も「勝手ながら自分で来年の3月に停年とさせていただきましたので、自分の後任の教授の選考をお願いします」と挨拶させていただきました。教授会が終わった後、友人である臨床の教授から「お辞めになった後、4月からどうされるのですか?」と世間では当然の質問をされました。私は相手が臨床のお医者さんですから「“がん”の告知と同じですよ」と申し上げました。それはどういう意味かといいますと、世間では“がん”の告知はすべきかどうかの議論が盛んですが、それは“がん”の告知がどういうものか知らない人達が無責任に議論しているのにすぎません。自分が“がん”であると解った時に、それを知らなかった時の自分とは全く別人になってしまうのです。自分が告知されなければ、つまり経験しなければ解らないことを議論したところで、議論が膨らむだけであり結論が出るはずがないのです。 私は「今はどうするか全く考えておりません。東大を辞めてから考えます。」と答えました。その臨床の教授は皮肉な方で「それでよく不安にならないですなあ」といいました。皮肉は伝染するものです。私もすかさず「先生は、御自分がいつ、どんな病気でお亡くなりになるのか解りますか?」と尋ねました。その教授は「そんなことは解りませんよ。」と答えたので、私は「それでよく不安にならないですなあ」とやり返したのです。まあ、そんなやりとりができる友人でして、私は教授会で喧嘩して東大を辞めた訳ではありません。 言われてみれば気がつくのですが、“がん”の告知をされた時、自分がどう変わるのかは全く分からないのです。これは現代人の特徴でもあります。現代人の社会、つまり世間では、現世の世界の枠を決めています。この枠の中がこの世で、この枠の外は考えても仕様がないのであっちの世界、あの世として考えないのです。ですから、今の仕事を辞めた後のことは心配しますが、自分が死んだ後のことは全く心配しないのです。でも考えてみれば医者があの世のことを考えていないというのは実は恐ろしいことではないでしょうか。自分が“がん”だと言われた時、どう変わるかは解りません。自分が“がん”だと言われた時に、初めて解ります。それを解らずに「ああだ、こうだ、良いか、悪いか」を勝手に決めて、無責任にも簡単に告知してしまっているのが現代社会です。「今の自分の仕事を辞めた時のことを心配はするが、自分が死んだ後のことを全く考えない」というのは、非常に悟った人か、あるいは全然考えてない人です。 釈迦が小さい頃、王宮から街に出て、4つの門で「生」「老」「病」「死」に出会ったとされています。四苦八苦の「四苦」です。街は世間です。釈迦は世間から脱出するために出家し、悟りを拓いたといわれています。 この四角で囲ったのが世間であり、意識の世界で、現代でいう都市です。人間の意識が造り上げたのが現代社会であり都市です。この四角の外は未開の地で何が起こるか解らない恐ろしい世界です。 明治になって日本は社会の近代化をめざしましたが、世間という社会の枠の中に、医療という特別の枠を囲い。その枠の中で病人相手に、生計を立てて暮らしている特殊な人達が医者です。江戸時代では、「生」は産婆が扱い、「死」は坊さんが扱い、「病」は医者が扱い、「老(人)」は世間を自ら出ていきます。「楢山節考」の世界です。 それが現代社会は、「病」だけでなく、「生」も「死」も「老」も病院に囲い込んでコントロールしようとします。病院という特別な枠の番人である医者は世間から見れば、病に関する特別な権力(特権)が与えられています。つまり、世間の法律が病院内では直ぐに適用できないのです。ですから、今や、うるさい世間から逃げるには病院が一番で、それを良く知っているのが政治家と弁護士なのです。だから問題を起こした政治家は直ぐに病院に入院し「絶対安静」「面会謝絶」となるのです。 ということで、ほとぼりが冷めれば、病院から世間に戻ります。でも世間に戻らずに、あっちの世界に行く人もいます。世間も病院も意識の世界ですが、あっちの世界は意識できません。江戸時代の医者は「病」だけを扱いました。それが現代では、「死」も「生」も「老」も意識のそとですから、医者が扱うようになりました。 「生」「老」「病」「死」は自然です。それを何とかしようする人間の意識が「コントロールすれば何とかなる」という考えをします。「生」をコントロールするのが「予定日」です。母親は医者から予定日を告げられると、出産するまで「予定日」「予定日」と頭の中が一杯になり、どうしてもその日に生まなければならない気になります。医者の方も、出産まじかで入院させ、その日に生ませてしまいます。「だったら生をコントロールできるではないか」とお考えになるかもしれませんが、自分たちの都合だけでコントロールしているだけであり、生まれてくる子供のことは全く考えていないのです。自宅で生む場合は「産婆さん」の都合で生む日を決めたりしません。あくまでも自然分娩です。 現代社会は、自然相手に、「コントロール」するか「排除」するかどちらかしか考えないのです。「コントロール」するか「排除」するかは人間の意識・脳が決めます。それを私は「脳化社会」とよんだのです。 私のように「ネズミの世界」を見てきた人間は、現代の「脳化社会」に上手く適応せず、軋轢が生じてしまいます。例えば、札幌にもゴルフ場が沢山ありますが、ゴルフ場ではモグラが居てグリーンに穴を開けます。人間は、ゴルフ場が荒れるとモグラに腹を立てますが、モグラにしては、もともと自分たちの住んでいた所に、人間が勝手にゴルフ場にした訳であり、こんな話聞くと、私はどうしてもモグラ側にいる人間なので味方してしまうのです。だから私のような人間は「脳化社会」では始終摩擦が生じるのです。 私は「解剖学」のように「自然」を「自然」として、そのまま扱う「学問」をなんて呼ぶのが相応しいのか考えたのですが、今西さんがいうところの「自然学」がいいのではないか、こういうのが日本の学問ではないのかなと思います。 【今西錦司(1902~1992):日本の生態学者。文化人類学者。登山家。京都大学名誉教授。岐阜大学名誉教授。日本の霊長類研究の創始者として知られる。理学博士。今西錦司著「自然学の提唱」⇔松岡正剛の千夜千冊より引用「今西錦司がなぜ自然学を提唱したかというと、自然科学と人文科学と社会科学が分かれていることと、しばしば巷間に「今西学」といわれているものが、どうしても折り合わなかったからである。今西自身、『ぼくの自然学というのは今の学問のシステムにおさまらんところから生じている』と書いている。この見方はかなり根源的なもので、もともと自然科学の最も基礎になっている物理学ですら、もとをただせば自然現象をいかに解釈したらいいかという自然学から出ているわけである。しかし、その物理学が基礎や応用に分かれ、力学や光学や電磁気学に細分されていくうちにこれが薨じて、ついにはあらゆる学問が細分化されてしまった。そんなものでいいはずがないというのが今西錦司の言い分なのだ。そこで今西錦司は変化する。変わっていった。自然を理解するには自分がどう変わってもいいというのが、西堀(栄三郎)さんが言うように、今西錦司の真骨頂なのだ。後で述べるように、今西は専門の生態学を捨てたのだ。その今西錦司がなんと80歳をこえて、またまた新たな「自然学」を提唱したのであった。こんなことはもっとたくさんの科学者がやらなければならなかったのであるが、それが日本ではおこらなかったのだ。…中略…。今西はサルに社会科をもちこんだだけではなかった。生理や心理や言語学さえももちこんだ。それが今日のサル学の隆盛をもたらしたことはいうまでもない。しかし、そうやってみると、若い研究者たちはしだいに部屋にとじこもってデータだけを扱うようになってきた。あるいは実験装置や機械の設定ばかりに夢中になってきた。つまりは実証科学の力に引っ張られ、しだいに本来から遠ざかりはじめたのだ。これではサルという人間に近いはずの相手と取り組んでいる意味が、しだいに分断された成果の奪い合いになるだけだ。そこには『生きている全貌』を掴むということがなくなってくる。今西錦司は悩んだ。なぜ近頃の研究者たちは“大技”ができなくなったのか。みんなケチくさい。これではいかん、なんとかせねばあかんというのが、ついには82歳になっての「自然学の提唱」にまで至ったのである。】 養老: 日本の学問と西洋の学問は違うのです。何故かといえば、社会が違うからです。西洋の社会はドアをがっちりと閉めて、個人のプライバシーを守ります。日本の社会は障子という簡単な仕切りで、個人のプライバシーを守るといいます。あくまでも社会の約束事にしてしまうのです。心の中に線でひいた暗黙の約束事なのです。暗黙なだけに実は根は深いのです。午前の部の残り時間が少なくなってきましたので最後にこれだけはお話しておきたいと思います。 「ライへ」に対する日本人の見方について典型的なのが「脳死臨調報告書」です。日本にはめずらしく両意見の併記で、多数意見は「臓器移植賛成」で、少数意見は「臓器移植反対」であります。詳しいことは読んでいただければ解りますので、ここでは申しあげませんが、その中に「死んだら人は物」という表現がはっきりと出ています。そこで私は学生に脳死臨調報告書に「人は死んだら物である」という意見があるが、この意見は多数派=臓器移植賛成派の意見なのか、少数派=臓器移植反対派の意見なのか、どちらと思うかと質問します。学生たちは「勿論、臓器移植賛成派の意見でしょう」と答えます。学生達にその理由を聞くと「人間が死んだら物と考えれば、臓器移植をしても何も問題は起こらないはずだからです」と答えました。実は学生の答えは、全くの間違いでして、「死んだら物」という意見は、臓器移植反対の少数派なのです。次の行に理由が書かれています。「何故なら、死者には人権が無いからだ」と書いてあります。それで直ぐにわかるのは、この意見は法律家からの意見だということです。確かに脳死臨調の少数意見側には法曹界のお二人の委員がいましたからそうだと解釈できます。法律専門家は、生きているか死んでいるかの違いは、人権があるかないかで分けていると思われます。10年ぐらい前に、伊藤栄樹さんという検事総長だった方が“がん”でお亡くなりになったのですが、ご自分で“がん”と解った時に書かれた本の題名が「人は死ねばゴミになる」でした。 一方、「人は死ねば物とかゴミ」なんて絶対に言ってはいけない職業の人間が私です。日本の中で他人から最も非難されない学問が法学です。確かに法学部出身の方が法務省や裁判官や税務署や検察や警察に居られますから、医者なんかより世間で怖がられるのは確かです。 また、「脳死臨調批判」という本を立花隆さんが書かれましたが、その本を丁寧に読むのに、私は大変な努力を要しました。最初の項に「医学部で解剖のような教育をするから、解剖の実習を受けた学生の感性が鈍って、病理解剖とか臓器移植のような残酷なことが平気でできるようになる」と書かれているのです。立花さんほどの人物が、解剖学に対してこれほどの偏見を持たれていることに愕然としました。この本の文脈は、解剖学と宮崎勤【東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の被疑者として逮捕、起訴され、死刑判決が確定し執行された】とナチスのアウシュビッツが関連づけられているのです。冷静にお考えになれば解剖学と宮崎勤事件とアウシュビッツが全く関連しないことは明らかです。この様な偏見が、私にはほとんど錯乱状態としか思えないのですが、どこから出てくるのでしょうか。「人間が物体であるかどうかの問題」と「生きているか死んでいるかの問題」を混同しているからとしか思えないのです。 今日は、歯学部同窓会の皆さんが相手ですから、解剖学実習も経験されているので、解剖に対する私の考えを聞いて下さり、理解して下さると思います。だから私も時間をかけてお話ししているのですが、「真実は対象にあるのではなく、自分側にある」という「私の考え方」を皆さん方に説得するつまりは全くありません。同じ考え方をしてもらうつもりは毛頭ないのです。考え方は個人の自由です。でも、立花さん程の有名人が解剖学に対する偏見を持たれると、日本の社会に対する影響は計り知れないものがあると思うのです。日本のマスメディアは私のような面倒くさい話より、立花さんの短絡的な結論の方に飛びつきます。事実、宮崎勤事件ではマスコミから取材の申し込みが私にありました。何を私に聞きたいのか尋ねたところ「人間の骨の重ささはどのくらいなのか?」という質問でした。私はバカバカしくなり、取材をお断りしました。 人間の「死」には、三つの死があります。一人称の「死」と、二人称の「死」と、三人称の「死」です。一人称の「死」は絶対に体験できない「死」ですから、科学で扱うことはできません。多くの日本人は一人称の死つまり自分の死体に対して、実は、あまり、こだわりません。ですから、日本の医学部歯学部解剖学実習では、有難いことに、100%、献体で行われます。 日本の社会では、生きているうちはこの世ですが、死んだらあの世で、穢れた存在とみなされます。皆さんは、親しい友人であれば、生きている間はお見舞いに毎日でも行かれることもあるでしょう。でも死んだ後は、告別式で会葬御礼の中に塩が入った小袋を渡され、帰宅した時、その塩を撒いても撒かなくとも、塩を渡された時に「自分は要らない」と断りませんよね。つまり、三人称の「死」でも、あまり拘りません。葬式を仏式でするか、神道でするか、キリスト教でするか、それに対して文句は言いません。三人称の「死」は一人称の「死」と同じように比較的簡単な「死」です。なぜなら、あっちの世界の話だからです。 しかし、そのかわりに、二人称の「死」は特別な意味があります。家族の「死」は、ライヘがある限り、形ある限り生きているのです。ですから日本の社会は死んだら遺体を火葬して、お骨にしてしまいます。家族に区切りを付けさせないと日常生活に支障をきたすからです。それでも年忌という法事はほとんどの家庭で執り行います。50回忌まであるのは、宗教というよりは文化となっています。特に「生死を共にした戦友」は特別な意味があります。そこに戦友の遺骨があるかぎり、骨の形がある限り、当人にとっては生きているのです。 では、「ライヘ」を扱う我々はどうしたらよいか、それは心の中で「ライヘ」を生きている人間として扱うしかないのです。そうすれば、自然と態度に出ますから、日本の社会で、ほとんど問題は起きないのです。「ライへ」は自分の意思表示ができません。でも、自分の意思表示が出来ないで生きている患者さんはいくらでもいます。それを考えれば、私の言っていることを理解して下さると思います。 「日本人は曖昧だ」といわれますが、曖昧だからこそ争いごとや問題が起きるのを防いでいると考えれば、それが日本の文化だと認識するしかないのです。ただし、常にそのことを自分自身は意識化しておく必要はあります。 戦友の遺骨があると思うと居ても立ってもいられず、戦友の遺骨を拾いに出かけますが、遺骨という形がある限り、戦友は生きているのです。それは日本人の特徴だといいますが、その気持ちは日本人でなくとも理解してくれます。テレビを見た人はお解かりでしょうが、チンパンジーの母親が死んだ自分の子供を抱き続けて群れの中で1か月間も暮らしているドキュメント番組がありました。二人称の「死」は人間ばかりでなくサルの社会でも特別であることが理解できます。 日本人は生と死の間に線を引いております。これは心の奥で引いており、いわば社会の中での暗黙の了解で成り立っています。先程申し上げましたが、日本の家の中では、仕切りは障子が多いです。障子で仕切れば、一応プライバシーは保たれる約束です。欧米ではガッチリと頑丈なドアで仕切って、鍵をかけてプライバシーを守ります。子供でも破いたり、穴を開けることができる障子紙でプライバシーを保たれるという約束事を破れば、世間から袋叩きにされます。まさに障子紙と同じで生と死の間に線を引いて、こちらの世界とあちらの世界を仕切っているのです。明確な客観的な境界は無いのですが、しかし、心の奥では、客観的な境界があると信じているのです。「物事には、唯一客観的な真実がある」というのは、多くの日本人が持っているほとんど信仰に近いものだと思います。日本で生活する以上、世間に逆らって生活するのは困難が伴います。世間のしきたりには、ある程度従うしかないのですが、そうであることを自覚しているかいないかで対応の仕方が違ってくると思います。 時間になりましたので午前の部のお話はここまでにします。 |

|

| 午後の部 | |

|

養老: 午前中にお話しましたように、解剖学をやっておりますと、もし解剖学にルールがあるとすれば、それは対象側にあるのではなく、自分側にあるのではないかと考えるようになりまして、それを「形を読む」という本にまとめました。 【「形を読む」-生物の形態をめぐって-:養老孟司著.培風館.1986年初版】 養老: 自分側にルールがあるとすると、それは自分の脳の規則(ルール)にあるのではないかと思うようになりました。最初はネズミのヒゲの研究をしていて、そこから脳に繋がっていき、面白いなと思い、そのまま脳について興味を持ち考えていきました。私は脳の専門家ではないのですが、人間の場合は、脳と視覚との関係が何らかの法則性を持っているのではないかと考えるようになりました。それを脳からではなく視覚から考えていったのを「形を読む」という本にまとめてみたのです。その本の最後に脳の機能形式という観点に触れて、そのあと脳に書いたのが「唯脳論」です。 【「形を読む」第10章.p22~225.より:「…自然科学が、当然の事として採用した客観主義は、きわめておおくの業績を生み出したと同時に、いくつかの盲点を生んだ。人類学者は、ヒトを扱う。ヒトの生物学的な大きな特徴の一つは、良く発達した脳である。しかし、脳そのものやその働きを、研究している人類学者というのは、あまりみたことがない。たぶん、そうした研究者は、脳生理学者と呼ばれるようになるのであろう。 客観的な自然科学としての生物学は、さまざまな生物が、いかに『基本』な、すなわち『重要』な、共通する要素を含むかを追求してきた。あらゆる生物に共通する要素は、つねに『重要な』要素である。分子生物学は、大腸菌からヒトまで、遺伝子の化学的組成が共通していることを発見した。 しかし、さらに注目すべきことは、そうした遺伝子が含む情報の処理の『形式』に、さまざまな共通点が発見されることである。神経系についても、われわれは、しだいにそうしたものを、発見していくであろう。進化学は、ヒトはけっきょく、生物に由来したことを教える。同時にそれは、ヒトとさまざまな生物は、まさに一蓮托生であることを、教える。 しかし、一方、ヒトはしばしば、動物とヒトを峻別する。キリスト教では、とくにその傾向は強かった。 私の住む町のとなり街では、自然保護が政治問題とからんでいる。ある良識的市民は、『自然の宝庫』という主張に対して、そんなものは、『われわれ普通の人間にとっては、無意味に等しい』と書く。 まさしく『意味』とは関係であって、そんなものは『私とは無関係』なのである。分子生物学が、なにを確認しようと、『普通の人間にとっては、無意味』に等しい。一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)。二千年以上前のお釈迦さまの教えも、現代生物学の成果も、ヒトの生活と思想を、そう簡単に変えはしない。 さらに、ヒトは、ヒトの中にも、あるいは生物学の中にすらさまざまな戸を立てる。 お前だって、形の見方に、四つの仕切りを立てたではないか。生物の示す形は、一つのものである。それを見る見方は、最終的には統一されなくてはならない。そう考える人も、あるかもしれない。それなら、ぜひそうしてくださればいい。 ただ、私の答えもはっきりしている。そうした統一は、もはや形の意味という場面には、みられはしないであろう。それは、すでに述べたように、もし統一されることがあるとすれば、おそらく脳の機能形式という観点から、やがて統一されるはずなのである。】 【「唯脳論」養老孟司著:青土社.1989年,第一刷発行 はじめに: 現代とは、要するに脳の時代である。情報化社会とはすなわち、社会がほとんど脳そのものになったことを意味している。脳は典型的な情報器官だからである。 都会とは、要するに脳の産物である。あらゆる人工物は、脳機能の表出、つまり脳の産物に他ならない。都会では、人工物以外のものを見かけることは困難である。そこでは自然、すなわち植物や地面ですら、人為的にすなわち脳によって、配置される。われわれの遠い祖先は、洞窟に住んでいた。まさしく『自然の中に』住んでいたわけだが、現代人はいわば脳の中に住む。 伝統や文化、社会制度、言語もまた、脳の産物である。したがって、われわれはハード面でもソフト面でも、もはや脳の中にほとんど閉じ込められたと言っていい。ヒトの歴史は『自然の世界』に対する、『脳の世界』の浸潤の歴史だった。それをわれわれは進歩と呼んだのである。 滔滔(とうとう)たる人工環境化に対抗するものとして、自然保護運動が盛んである。しかしこれは、どこか見当が外れている。なぜなら、『自然』保護とはいうものの、実は自然そのものが問題ではないからである。問題は脳の浸潤をどこまで許容するかであり、つまりは脳が問題なのである。こうした運動が、しばしば理性に『反する』ように見えるのは、その実態が『自然に帰れ』運動ではなく、直観的な『反‐脳』運動だからであろう。現代人は、脳の中に住むという意味で、いわば御伽噺の世界に住んでいると言っていい。かつて脳の中に住むのは夢想家だけだったが、いまではすべての人が夢想家になったのである。 御伽噺に異をたてるのは、現実である。現実とは、われわれを制約するものに他ならない。したがってそれは、歴史的にはつねに自然だった。しかし、われわれを制約するものは、いまでは脳になってしまった。すなわち、自己の生活を左右できない自己の脳、あるいは自己の生活を左右する他人の脳、である。自然は時たま、災厄によって、御伽噺の世界からヒトを解放することがあった。いまではそれもほとんどない。 多くの人が脳について考えることを嫌い、また多くの人が脳について本を書くのは、おそらく表裏一体であろう。脳は現代のイデオロギーであり、現代の現実である。だからこそ現代では『脳死は死』となる。われわれは、かつて自然という現実を無視し、脳という御伽噺の世界に住むことにより、自然から自己を解放した。現在そのわれわれを捕えているのは、現実と化した脳である。脳がもはや夢想ではなく現実である以上、われわれはそれに直面せざるを得ない。そこからわれわれが解放されるか否か、それは私の知ったことではない。】 養老: ここで、脳の話を少しさせていただきます。午前中の「ライへ」の話ですが、私が「ライヘ」を前にして「これは何だ」というところから話を始め、解剖学に法則があるとすれば、つまり形態学に法則があるとすれば、それは自分の側の法則だと申し上げたのですが、これを学問の側、つまり生物学の側から見れば「ライヘ」の形は間違いなく遺伝子の表現です。遺伝子側がこういう形に表現しています。 「脳死(状態)」のヒトというのは、遺伝子系がまだ間違いなく生きております。確かに脳の機能としては止まっていますが、遺伝子の機能はまだ生きている状態です。「ライへ」は間違いなく死んでおり、その形は遺伝子系の表現です。では、それを観察している(生きている)「私」は何の機能かといえば、それは遺伝子ではなく神経系の機能です。「神経系」というのは長いので、私はそれを短く「脳」と言っております。 「形態の表現」には「遺伝子系」と「神経系=脳」の二つがあり、どちらも情報系です。ですから生物には「遺伝子系」の情報と「脳=神経系」の情報系の二つがあるという考え方をまずします。 皆さんが、神経系の研究をしようとすると、まずニューロン【神経単位(神経細胞体・樹状突起・軸索からなる)】の研究から始めます。ニューロンは間違いなく遺伝子系の表現です。ですから神経系の研究は間違いなく遺伝子系の研究となっていきます。現在、遺伝子系の学問が急速に進んでおりますが、その理由がこれでお解かりだと思います。でも、私に言わせれば、これは脳の研究ではなく遺伝子系の研究なのです。 それでは「脳」の研究とは何か、そういうものがあるのかという疑問が生じます。私は、その疑問は「科学」とは何かという疑問と同じだと思います。 皆さんの多くは、「多くの科学が遺伝子の研究が基になっているのなら、脳の研究だって遺伝子の研究が基になっているではないか」とお思いでしょうが、神経系を消してしまったら、遺伝子も消してしまうことにお気づきでしょうか? 「脳」を消してしまえば、遺伝子がどうのこうのと議論する必要が無いのです。「脳死問題」も起きないのです。遺伝子が造った脳で、「脳の情報系」が大事か「遺伝子の情報系」が大事かを議論しても、結論が出るはずがないのです。だから私は「両方が大事だ」と認めるしかないのであって、片方だけでよいとか、どちらの方がより重要だという訳にはいかないと申し上げているのです。 次に、学問の規則とは何かについて考えてみます。「脳」が考えるのですから、「脳」が持っている規則です。「脳」が持っている規則とは何か?私は「哲学」であり「数学」だと思います。 「数学」とは何か、これは間違いなく「脳」が持っているルールなのです。 何にも無いところから何かが生まれることはないのであって、もともと脳にあるから生まれるので、脳にある規則を発見したものが「論理」と「数学」と「哲学」だと私は思います。脳にある規則が、外部の現象と一致して確認、適応できたことが「自然科学的実証」と呼んでいる訳です。「発見者の脳」が持っているルールが、「第三者の脳」が持っているルールと一致するからこそ、理解され、認められる訳であります。 そのように考えると、「物理化学」というのは皆さんは「物が持っている性質」と考えておられると思いますが、実は「脳が持っている性質」に他ならないのです。外部に起こっている現象を「脳」が持っているルール、つまり数学的に【かつ論理的に】説明できたものが、「物理化学」なのです。そして「自然科学的実証」ができないのが、「数学」と「哲学・宗教」なのです。 そうしますと、脳の外部の物質の現象を(客観的に)研究しているのが遺伝子系の研究で、分子生物学的研究がその典型的なものだということです。そこで発見されたものに、例えばアミノ酸とか酵素とかタンパク質など具体的な名前を付けます。一度名前を付けられると、我々はその物質が固定されたものと考えます。実際には発見された物質は始終変化して形を変えているのですが、生体内でおこる様々な反応の中で、この酵素はこの時点(瞬間)の反応に具体的に関与していると理解します。そして、同じ反応が起こるかどうか確かめるのです。何故確かめるのか?それは脳の中のルールを脳で確かめる訳にはいかないので、外部の物質で確かめるしかないのです。 ですから「物理化学」が「実証科学」であるのは当たり前の話で、実証する作業を「物理化学」というのです。そのため、多くの遺伝子系学問は「物理化学」になるのは当然なのです。 「遺伝子系の情報」が「物理化学」で研究するのは理解できたとして、では、皆さんは「脳」そのものを科学するのはどのようにしたらよいのかとお考えになるでしょう。実は、「脳」の科学は、とっくの昔に出来上がっています。「脳」から発生してくるのが「人文科学」、「社会科学」といわれる学問です。「人文科学」を研究している人に、いきなり「あなたの学問は脳の科学です」と言ったら怒るに決まっています。 歴史家は、ヒトの文明社会は二千年、三千年、四千年の歴史があることを語ります。せいぜい百年しか生きられない人間が、しかも生きてきた自分自身の五十年の記憶もおぼつかないのに、ヒトの二千年の歴史をかいつまんで語ったり、本に書いたりすることが出来るのか?そういうことが何故出来るのかは、脳が行っているから出来るのです。脳が使っている方法・道具は、言語です。 また、社会のルールや法則を決めてきたのが、脳であります。脳が人間の社会を作ってきたことは歴然としています。 脳が社会を作るのはヒトだけではありません。昆虫も社会を作ります。蜂は蜂の社会を、蟻は蟻の社会をつくります。蜂も蟻も極小さいですが脳があります。昆虫の場合は、脳の可塑性がありませんから、遺伝子が行動を決定していると考えて差し支えありません。つまり、昆虫は本能だけで行動しますから、学習しません。どの程度学習しないかの実験例をあげます。 ジガバチという典型的な狩り蜂がいます。地面に穴を掘って巣を作った後、幼虫の食料にする獲物であるアオムシを捕えて毒針で神経節に麻酔をします。獲物は神経が麻痺して全く動かなくなりますが、死んではいません。死ぬと腐って幼虫の餌とならないからです。その後、巣穴に獲物を運び入れて卵を産み付けます。幼虫は獲物の身体の上で孵化し、獲物の生命維持に影響を及ぼさない部位から順番に食べていき、食べつくしてから繭を作り、10日ほどで羽化をして巣穴をでます。 親が獲物を捕らえて巣穴に戻ってきた時、かならず巣穴の手前50cmの所に獲物を置きます。そして、親の留守中、巣穴の中に異変がないかどうかを点検します。点検が終わった後、獲物に戻って獲物を巣穴に運び入れて卵を産み付けるのですが、親が巣穴を点検中に、人間が悪戯で獲物を巣穴から1mの距離に離します。そうしますと、巣穴から出てきたジガバチは、探し回って1m離れた獲物を見つけると、捕まえて巣穴に戻るのですが、また50cmの所に獲物を置いて、巣穴を点検します。その時、また人間が獲物を1mの所に移動します。巣穴の点検が終わったジガバチは、また1m離れた獲物を見つけ、50cmの所に獲物を置き、巣穴の点検を始めます。こうして何回も同じことを繰り返します。これで昆虫に学習能力が全くない事が解ります。 獲物を殺さずに、生きたまま確実に麻酔をし、また自分が掘った穴をもう一度、点検し、獲物を安全に確保して卵を産み付けて、巣穴に蓋をして、二度と巣穴には戻らない事。また孵化した幼虫が、獲物を殺さずに、最後まで食べつくす行動は、すべて遺伝子に組み込まれた精緻なプログラムであることは驚くべきことです。それを私たちはその生き物の本能と呼んでいますが、昆虫の脳には学習能力が全くないのです。この時、遺伝子が変わると行動が変わります。なにが変わるかというと、種が変わってしまいます。 クモの場合、メスが張った網に、オスがうっかり近づくとメスに食われてしまいます。ですからオスは離れたところから一本の糸を垂らし、メスに近づきある種のサインを出します。このサインは種によって異なります。例えば、メスの張った網の経糸を弾くことでも構いません。メスはそのサインに気付くと一本の後ろ足を挙げます。次にオスは2番目のサインを出します。メスは2番目のサインに気付くともう一本の後ろ足を挙げます。これらの一連の行動は完全なチェーンリアクション(連鎖反応)となっており、こうしてオスは食われずに交尾をすることが出来るのです。もし、一つでもこの過程が起こらなかったらどうなるか、オスは食われてしまいますので直ぐに逃げます。この「行動過程」(交尾)は、完全に遺伝子に組み込まれております。ですから昆虫に組み込まれた遺伝子は完全にガッチリと固定されていますので、昆虫の脳は堅く可塑性がないのです。 人間の場合は、本能(遺伝子の固定)に対して、脳の固定が緩いのです。京都大学霊長類研究の河合雅雄名誉教授【河合隼雄名誉教授の実兄で今西錦司名誉教授の弟子】から伺った話ですが、アフリカのヒヒは4種類いるそうですが、最近は、その雑種がいるそうです。雑種がいるのはともかく、その雑種が群れ・集団を作って暮らしている。ということは、遺伝子が作ってきた種が、もう一度元に(昔に)戻ることを意味しているとのことです。そういうふうな戻りが起こるのは、脳が緩くなったからだといえます。霊長類の場合は、遺伝子の固定に対して脳が緩衝していると考えられます。「脳」と「遺伝子」の違いが明確です。 私達の学問・生物学は、「脳というシステムを研究する学問」と「遺伝子というシステムを研究する学問」の二つに分かれると思います。 「脳」は情報処理器官ですから、単純に図式化すると、ある情報が入力される(知覚)とその情報を処理して入力とは異なる情報に変換して出力(行動)されます。こうして考えますと、入力はいろいろありますが、出力はひとつしかないことに気付きます。出力とは骨格筋の出力しかありません。字を書くにしても、言葉を話すことも、笑顔になるにも、つまり喜怒哀楽(感情)を表現する態度は全て骨格筋と表情筋の出力に頼らざるを得ないのです。 筋委縮性側索硬化症(ALS)という病気は、髄意筋の麻痺により、最後は呼吸に必要な筋肉が衰え、死に至る病気です。筋肉そのものの病気ではなく、筋肉を動かし、かつ運動をつかさどる神経(運動ニューロン)だけが障害を受けます。その結果、脳から「手足を動かせ」という命令が伝わらなくなることにより、力が弱くなり、筋肉が痩せていきます。その一方で、体の感覚、視力や聴力、内臓機能などはすべて保たれることが普通です。人工呼吸器を取り付け、胃瘻で栄養を供給すれば生きていくこと(生命を維持すること)はできるのですが、人工呼吸器を止めてほしいなど本人の意思表示が全くできないため、ある意味では、とても悲惨な状況になってしまう病気です。過去には、この延命装置を装着し、そういう悲惨な状態の患者さんが多くいたのですが、現在は、患者さんに事前によく説明して、延命処置をするかどうか患者さんの意志を尊重しています。 一方、入力系については複数があり、視覚がだめでも聴覚があり、視覚と聴覚がだめでも触覚があり、体性感覚【皮膚(表在)感覚〈触覚、圧覚、温冷覚、痛覚〉と筋や腱、関節などに起こる深部感覚〈運動覚、位置覚、振動覚など〉からなり、内臓感覚は含まない。】もあります。 この入力系(知覚)で何をしているのかという観点から考えてみますと、自分の周囲の世界がどうであるか、どうでなければならないかの世界像を脳で作りあげていると考えられます。午前中のトガリネズミの仕切りの話ですが、最初にあった仕切りが無くなっても、そこに仕切りがあった時と同じ行動をとるのは、おそらく、仕切りがあった時の世界像を脳で記憶しており、固定したその記憶に適応した行動をしていると解釈できます。 人間の場合も、この入力系(知覚系)で捉えた世界像が現実であると考えます。我々は、客観的現実は唯一であるという偏見を持っていると申し上げました。問題なのはこの現実が一つでなければならないと考えてしまうことです。「現実=真実は一つである」=「唯一客観的現実がある」という偏見を多くの人達が持ってしまうことが大きな問題となります。みなさんも「ある一つのことが現実だ」とお考えになってしまいがちなのです。これは人間の持っている脳の特徴で、なぜ「一つのものが現実である」と考えてしまうのか?生きていく上で、その方が都合良いからそうするのであって、トガリネズミの現実と変わりないのです。 一旦、これが唯一の現実であると思い込むとなかなか変わることが出来ません。精神科の病棟に行くと、患者さん各個人が全く別々の現実を持っていることに驚かされてしまいます。頑固に思っていますから、説得しても無駄であります。脅かしてもダメです。皆さんは、「あれは頭が壊れているからだ」と言いますが、脳は壊れていません。器官が多少壊れても、元の機能が無くなるわけではありません。精神科の患者さんは脳という臓器に機能的疾患があると診断された患者さんです。ところで、他の臓器の疾患であれば、その臓器の機能が衰えるから病気になるので、その臓器の機能とは違う機能が勝手に働きだす訳ではありません。ですから、精神科の患者さんの脳が本来の機能と異なる機能が表れたのではなく、脳が本来持っている機能が無くなった訳ではありません。 では、知覚系から入力された情報を、脳は一体どんな処理をしているのか?という観点から考えてみますと、種々の情報に対して、ある「重み付け」をしていると考えられます。「重み付け=weighting」は動物の「入出力装置」には絶対に必要な機能です。この「重み付け」が無い装置が、皆さんお持ちのコンピュータです。普通は「重み付け」が無いので、入れた分しか出てきません。必ずプログラミング通りに論理的に作動します。論理的に作動するなら結構ではないかと考えますが、人間が重みづけを行なって使うから便利なのであって、私達は便利に使っています。しかし、動物が「重み付け」のない入出力装置だと、大変不都合が生じます。私が子供のころによく訊かされた話ですが、「同じ量の干し草を分けておいて、その真ん中に牛を置くと、牛は、どちらの干し草を食べたほうが得なのか迷って動けず、最後は飢え死んだ」という寓話です。私が丑年で直ぐに行動する性質ではなかったので、周りの大人たちが忠告の意味で、その話を私に聞かせたのかもしれませんが、今でもよく覚えています。 大人たちは「牛がバカだ」と言いたいのかもしれませんが、実はスーパーコンピュータでも同じ現象が起こるのです。スーパーコンピュータはどちらが有利であるか計算を始めます。まず量を計算して、1gも違わないと出ます。次に距離を計算して1cmも違わないとします。次に道の状況(傾斜とか平坦さ)を調べます。そんなことを延々と繰り返すうち、調べている人間の方は腹が減って死んでしまうという訳です。 だから、生き物は「そんなバカなこと」はしません。このジレンマに対し、どうするかといえば、「重み付け」をするのです。ですから我々人間は、「利き足」なり「利き腕」を持っているのです。 人間は左右のどちらが良いのか考えすぎても、行動できなくなります。どちらでも構わない場合は、とりあえず「重み付け」をしておけば、いちいち考えなくてもいい訳です。右利きの人は右、左利きの人は左と決めておけばよいのです。咄嗟の時に、考えている時間がない時は、左右同時に(左右対称的に)は動けないのです。これは緊急事態が発生した時に、家族でなにをするか予め取り決めておく事が大事だということに繋がります。これを決めておかないと、誰が何をすべきかの議論をしていると時間を無駄に使ってしまい、より危機的な状況になってしまいます。「男は何をし、女は何をするか」の理屈はありません。とりあえず「家族内」での取り決めで良いのです。他人がどう思うかなんて必要ありません。他人だって緊急時では自分のことで精いっぱいなのですから。このとりあえずの「取り決め」に理屈はないので「文脈なしの重み付け」といえます。 もう一つの「文脈付きの重み付け」があります。その動物が進化の過程で培われた「重み付け」です。つまり「脳の意識」が培ってきた「重み付け」が、「好き、嫌い」です。さらにそれを広げて「感情」といいます。 「脳の話」をする時に、皆さんに気を付けていただきたいことは、「脳における現象」には、常に二つの名前があるということです。あるいは二つの側面があるということです。一つは客観的に観た時の表現です。もう一つは(主観的に)意識の側から見た表現です。 私が「入出力装置」の「重み付け」と表現したのは、外から客観的に観た表現です。これを主観的にみれば「好き、嫌い」とか「感情」という表現になります。ヒトは「感情」を持つのは当然でして、皆さんは生まれた時から、「好きなこと」しか見聞きしませんし、「好きなこと」しかしません。この「重み付け」=感情=バイアスは生まれた時からのもありますし、育つ過程(家庭や社会)で作られたものもあります。 このバイアスの中で、最も強固なものが「現実」であります。皆さんの多くの方は、「現実は一つ、真実は一つ」という考えをお持ちだと思います。ですから、昔の偉い坊さんが「この世は仮の姿」と言ったと聞いた時、皆さんは「坊さんだからそう言うのだろう」「それは理屈だろう」と考えると思うのですが、実は「この世=現実は仮の姿」と解釈すると理解が深まると思うのです。聖徳太子は本当に「この世は仮の姿」と思っていたのかもしれません。「この世=現実」と解釈すれば、仏教の真髄を悟ったのかもしれません。 「現実」は一つではないという例として精神病棟の話をしましたが、普通ではない人(つまり、現実は一つではないと考える人、あるいは自分の現実はこうだと決めている人)は世の中にたくさんいます。北大の中にも必ずおられますからぜひ聞いてみて下さい。それはどういう人達かというと、数学者=数学を専門としている先生です。 私が数学者と話をする時、まずお聞きするのが、「数学という世界は現実ですか?」あるいは「数学という世界は実在ですか?」という質問です。直ちに「数学という世界は実在です」という答えがきます。「私にとっては数字が実体なのです。」という解説を付けてくれます。この会話を普通の人は「何を言っているのか?」と理解できませんよね。数学の先生が、精神病棟の患者さんと違うのは、私の質問の意図を良く理解したうえでの答えであって、精神病棟の患者さんが、相手が理解するかどうか構わずに「数字は実在する」というのとは違うのです。 私たちは(司会者を指して)「ここに一人の人間、大畑先生が座っている」と説明しますが、数学者は「ここに不完全な1という数字が表現されている」と説明します。皆さん、お笑いになりますが、「私がこのように、コップに水を注いで飲む行為」と「数学者が数字を相手に研究する行為」とは、人間として同じ感覚(実感)での行為なのです。だから数学者は一生、数字を相手にすることが出来るのです。それを「数学者は抽象的なことをしている」と見てしまうと、全く理解できないことになってしまうのです。人間は抽象的なことを一生かかって考え続けることは不可能です。数学は(具体的なものであり)好きな事だから、一生考え続けていられるのです。 ですから、普通の人=「現実は一つと考えている人」と数学者=「数字は現実であると考えている人」とが、うっかり議論すると大喧嘩になってしまいます。実は、これが昔から人間がしてきた大喧嘩の実態です。人間は「現実は一つ」「真実は一つ」と考えるが故に、お互いに始終争い事が絶えないのです。夫婦間、家族間、地域間、社会間、国間、宗教間で争いが絶えません。最後は殺し合いまでしてしまうのです。終わってみれば、頭の中での現実は変わりますから、「なんて無駄なこと、無益な争いをしてしまったのか」と反省はするのですが、反省することは(好きな事ではありませんから)長続きしません。また同じことをくり返すのは、ヒトには「現実は一つ」という(好きな)バイアスがかかってしまうからです。 「現実」とは「入力系」からは入った情報で脳が認識したものです。感覚器から入った情報が多ければ多いほど、強固な現実となります。物体であれば、重さとか硬さとか、匂いとかの情報があり、強固な現実となります。一方、入力情報が少ないと、何だか頼りないものだと認識します。例えば「綺麗な夕焼け」などは、視覚からの入力しかありませんから、あれは現実だったのか幻だったのか明確ではなくなるのです。しっかりと五感から入力されるのが「物」、「実体」であり、それを確かな「現実」と認識するのが普通の人であります。同じ「実在」でも、より確かな「実在」を「現実」といい、英語で“actuality”と表現し、より五感で感じるもの程、アクチュアルな存在・実在となります。 一方、数学者は末梢からの入力に頼るのではなく、「脳が実在と認識したもの」が現実であると考えます。中枢でいえば、より高度なレベルでの判断が重要という重み付けをしていますから、末梢より中枢での判断が重要ですから、脳が認識する前の段階の情報はあてにならず、脳が「実在と認識」したものが実在であると考えます。この現代の数学者と同じような考え方をしたのが古代ギリシャの哲学者タレスです。 【タレス:ソクラテス以前の哲学者の一人で、西洋哲学において、古代ギリシャの記録に残る最古の(自然)哲学者であり、イオニアに発したミレトス学派の始祖。タレス自身が直接書いた著作・記録は残っておらず、古代の記録でタレスに言及したものから、その思想を推察することしかできない。彼が「最初の哲学者」に位置づけられるのは、アリストテレスが『形而上学』でそう位置づけたことに由来する。一般の人に良く知られているのは彼の哲学(万物の根源〈アルケー〉を「水」と考え、存在する全てのものがそれから生成し、それへと消滅するものだと考えた)よりも、中学校の数学の教科書に必ず出てくる「タレスの定理」(半円に接する内角は直角である)という定理である。タレス自身が円周上の点と円の中心を結び、二つの二等辺三角形を作ってこの定理を証明したために、この名前がついたという。】 養老: タレスが夜空を見上げ天文の観察に夢中になるあまり、穴に落ちてしまったという話があります。タレスが助けを呼ぶと、そばにいた女性に、「学者というものは遠い星のことは解っても、自分の足元のことは解らないのか」と笑われたという寓話です。 西洋の哲学史の中で、(著作・書物が残っている)一番、最初の人物はプラトンです。プラトンは何と言ったかというと「実在とは“イデア”である」と言いました。 【プラトン:古代ギリシャ時代のソクラテスの弟子にして、アリストテレスの師に当たる。ソクラテスのもとで長年にわたり哲学を学び、「美」や「善」とは何かについて考え続けた。また「アカデメイア」と呼ばれる大学を歴史上で初めて設立し、政治と哲学をつなげた人物として有名で、著書『国家』では、「哲学者が国政を担うか、政治家が哲学者になるか、このどちらかで初めて人間は正しいあり方・生き方を実現できる」と述べている。プラトン哲学の「イデア」とは「知覚を超越した場所に存在し、直接には知覚できずに想起によってのみ認識し得る、抽象化された純粋な理念のこと。そして、対象を対象たらしめている根拠であり本質、真の存在」という意味合いとなっている。人が「完全なる円」を思い浮かべることができるのは、「人が完全な事柄を無意識のうちに知っている」と考え、頭の中に浮かぶ「完全なもの」を「イデア」と呼び、「イデア」だけでできた世界「イデア界」が頭の中にあるとした。】 養老: “イデア”という単語は、今では「アイデア」とか「観念」とか「思考」とか、色々な意味に使われるのは御存じのとおりですが、それらの全ての意味が示しているのが、「頭の中の実在」であります。ですからプラトンにとって存在するのは、一人一人の人間の存在ではなく、頭で考えた理想の人間像なのであります。それを“イデア”「理念」と呼んだのです。(プラトンにとって)皆さん一人一人は、理想化された人間ではなく、不完全な人間が具体化されたものであります。当たり前ですが、完全な人間というのは存在しません。そしてそれ(理想の人間像)はプラトンにとって実感だったと思われます。ですから、プラトンの言う“イデア”の世界は、数学の世界に近いものと考えられます。 有名なプラトンの「洞窟の比喩」というのが、それを表しているのです。我々人間は、鎖に繋がれて洞窟の中に住んでいる。光が来る入口に背中を向けて、洞窟の奥だけを見ている存在だとプラトンは言うのです。自分の影を見て、それが自分の実態だと認識しているに過ぎない存在だと言うのです。本当の自分を見ることができず、不完全な自分の存在を認識することしかできない存在であるという、数学の世界と同じことを言っているのです。 【プラトンの洞窟の比喩:「洞窟の比喩」は“イデア論”を説明するために、プラトンが考えた比喩で「国家」第7卷で詳述される。「…地下の洞窟に住んでいる人々を想像してみよう。明かりに向かって洞窟の幅いっぱいの通路が入口にまで達している。人々は、子供のころから手足も首も縛られていて動くことができず、ずっと洞窟の奥を見ながら、振り返ることもできない。入口のはるか上方に火が燃えていて、人々を後ろから照らしている。火と人々の間に道があり、道に沿って低い壁が作られている。…壁に沿って、いろんな種類の道具、木や石などで作られた人間や動物の像が、壁の上にさし上げられながら運ばれていく。運んでいく人々のなかには、声を出す者もいれば、黙っている者もいる。…解説:洞窟に住む縛られた人々が見ているのは『実体』の『影』であるが、それを実体だと思い込んでいる。『実体』を運んでいく人々の声が洞窟に反響して、この思い込みは確信に変わる。同じように、我々が現実に見ているものは、イデアの『影』に過ぎないとプラトンは考える。】 養老: このプラトンの、数学者の考え(数学は実在する)と一致するところの“イデア”に対して、プラトンの後に出てくるアリストテレスは何と言ったか?「存在するのは個物である」と言ったのです。つまり、ここにおられる方々の、一人一人が実在している存在であると言ったのです。そう考えると、「人」という言葉は観念であって、これは(自然ではなく)人工的な「存在」で、あてにならないものとしたのです。 この二人の考え方の違いに対し、おそらくここに居られる多くの方々は、アリストテレスの考え方に同意されるのではないかと思います。なぜなら、現代社会がある意味で重要視するのは、先に説明したところの“actuality”だからです。しっかりと五感から入力される「物」が「実体」であり、それを確かな「現実」と認識するのが現代人だからです。つまり「唯一客観的現実がある」という考え方です。 【アリストテレス:プラトンの弟子であり、ソクラテス、プラトンとともに西洋最大の哲学者の一人とされる。知的探求つまり科学的な探究全般を指した当時の哲学を、倫理学、自然科学を初めとした学問として分類し、それらの体系を築いた業績から「万学の祖」とも呼ばれる。特に動物に関する体系的な研究は古代世界では東西に類を見ない。アリストテレスは、人間の本姓が「知を愛する」ことにあると考えた。ギリシャ語ではこれをフィロソフィアと呼ぶ。フィロは「愛する」、ソフィアは「知」を意味する。この言葉がヨーロッパの各国の言語で「哲学」を意味する語源となった。著作集の内訳は、形而上学、倫理学、論理学、修辞学といった哲学関係のほか、政治学、宇宙論、天体学、自然学(物理学)、気象学、博物誌学的なものから分析的なもの、その他、生物学、詩学、演劇学、および現在でいう心理学なども含まれており、多岐にわたる。アリストテレスはこれらをすべてフィロソフィアと呼んだ。】 養老: しかし、“actuality”だけで人間は生きている訳ではありませんから、プラトン型の「イデア」も必要なのです。このプラトン型の「イデア」を英語で“reality”と表現します。西洋人にとって、この“reality”な「存在」が「神」であります。キリスト教であれイスラム教であれ、一神教の世界では“actuality”な「人間」と“reality”な「神」という対比(構図)が必然なのです。 では、われわれ日本人にとっての“reality”は何かというと、「人間」と「神」の中間に位置する「世間」というものを設定して、これを(固く)信じているのです。日本人にとって、生まれてからこのかた、唯一教わる徳目が「世間に迷惑をかけるな」であります。つまり我々が見聞きできる範囲(世間)での唯一の徳目なのです。 ですから日本の社会では、「世間」が実在していますが、いざ、外国へ行きますと、「世間」なんて実在していません。ですから、大変戸惑ってしまうのです。 日本人は個人の意見を求められると世間がどう考えるかが前提であり、それが読めないうちは、自分の意見を言いません。質疑応答があっても、多くの意見がどうであるかを把握してから、自分の意見をいうのが利口な人間と相場が決まっています。最初に自分の意見を言ってしまうのは、日本では“おっちょこちょい”な人間という訳です。 日本は「世間」がまさに“reality”な存在なのですが、時々、変な“reality”が出現します。オウム真理教などがそうでありまして、冷静に考えれば「なんでまたそんなバカなことを信じてしまうのか?」と思うのですが、集団になり閉鎖的になると、それこそ狂信的になってしまうのです。 私が小学校に入ったのが戦争中でありまして、その当時は1億総玉砕というのが「世間」でした。竹槍とバケツリレーで国を守ると本気でそう思っていました。これも一種の“>reality”であり、「重み付け」であります。 今日は歯科の先生方ですから、ぜひお願いしておきたいことがございます。歯科診療中は患者さんが口を効くことができません。ですから患者さんを説得するには絶好の「時と場所」なのです。私なんか歯科の治療中は、何時も一方的に聞かされっぱなしです。だから選挙運動などには一番いいんじゃないかと思うのですが、私がお願いしたいのは、もしも興奮していたり、何かに腹を立てている患者さんがおられましたら、「貴方が今、何を考えているのか私には解りませんが、もしも、この注射麻酔薬を一滴、貴方の脳みそに垂らしたら、今、腹を立てて怒っていることなんか、すっかり消えてしまいますよ、そうカッカしなさんな」と説得してほしいのです。医者にはできない“reality”のある「芸当」だと思うのです。 この“reality”こそ「重み付け」に他ならず、そこには論理性がないことを理解していただけたかと思います。 人間の脳は、何事にも{重み付け」をしてしまうクセを持っておりますので、それはそれで仕方ないのですが、自分自身の脳もそのクセを持っているということに気がついているか、いないかで、その対応は違ってくると思います。そしてその客観的に見れば「重み付け」、“reality”、主観的に見れば「感情」、「好き嫌い」も、歯科用麻酔薬の一滴で消えてしまうということも、知っているか、いないかで、対処が違ってくると思います。 “重み付け”は入力装置(知覚系から脳に入るとき)の「バイアス」でヒトの脳はそのクセをもっており、ヒトに限らず、トガリネズミの脳もそのクセを持っていることをお話ししました。 次は出力系の話ですが、こんな話をしていると、時間までに終わらなくなってしまいそうです。先を急ぎます。出力系は脳の中に入ったものが外に出る時の話で、運動系になります。「行動」です。これもなかなか難しい問題を含んでおります。 現代社会では、「行動」は「合目的行動」に重きを置いています。先程、ジガバチの話をいたしましたが、あれも典型的な「合目的行動」です。「運動」の基本は「合目的行動」ですが、それが出来なければ「試行錯誤」をいたします。「やってみなければ解らない」というのが「試行錯誤」です。鳥は見事に空を飛びますが、時々、スズメが私の部屋に飛び込んできます。入る時は実に簡単に飛び込むのですが、部屋を出る時が大変です。どこから出ていいのか解らないので、必死に出ようとして、頭を窓にゴンゴンぶつけます。あれが「試行錯誤」です。 「合目的行動」と「試行錯誤」をうまく組み合わせたのが、心理学の実習の「迷路実験」です。初日は、ネズミが必死に迷路を走り回って餌にたどり着くのですが、同じ迷路を使うと、その内、最短の道順で餌に着きます。「試行錯誤」するうちに、その記憶が残っているので迷路の地図を頭の中に把握した(記憶が固定した)と解釈します。餌を食べるのが「目的」で、迷路を行ったり来たりするのが「試行錯誤」で、最短道順をとるのが最も「合理的」な「行動」です。「試行錯誤」をくり返し「合目的行動」をとるというこのステップが、実は「進化論」の秘訣なのです。「進化論」の「自然選択説」とは、このことなのです。しかし、多くの専門家の方はこのような説明はしません。 生物の「行動」が、このような原理をもっているのは当たり前でして、脳がある動物は勿論のこと、脳が無い生物でも「合目的行動」をとります。ですから「合目的行動」は遺伝子に組み込まれていると考えられます。アメーバも、餌には近づきますが、酸だと逃げます。アメーバには神経系=脳がありません。神経系=脳が無いのに「合目的行動」をとるのは遺伝子に組み込まれている証拠です。 「遺伝子」に組み込まれた「合目的行動」は、「遺伝子」が作った「脳」によってより強固となり、蜂や蟻の社会を作る「合目的行動」となります。 私は芝生が好きではありません。何故なら人工的に植えられた芝生には虫がほとんどいないからです。でも、都市の中では仕方ないので、時々、芝生に腰を下ろして休みます。私が休んでいると芝生の中にカマキリがいることに気付きました。なんでまたこんなところにカマキリがと思い、しばらく見ていました。芝生にも雑草のクローバが所々に自然に生えてきて、そこにカマキリがジッと動かないでいるのです。しばらくするとミツバチがクローバの花に飛んできて止まります。ミツバチが花の蜜を吸うため動き回って頭が横を向いた時、カマキリがミツバチの頭をパッと挟み込みました。ミツバチは必死に咬みつこうとしたり、針を刺そうとしますが、カマキリの胴体には届きません。丁度良い角度で捕まえているからです。そうしておいて、カマキリは自分の頭をミツバチの蜜を貯めている袋に近づけて、そこを齧ります。そして袋から蜜を食べた後、その穴の開いたミツバチを捨てます。カマキリの下の芝生を見ると、同じところを齧られて穴の開いたミツバチが3~4匹捨てられていました。 一体このカマキリは何をしたのか、その行動を振り返ってみますと、カマキリは飛んでくる虫がミツバチであることを認識しております。どうやって認識しているのかは、私には解りません。そしてミツバチの頭がある位置に来た時、パッと摘まみます。それを持ち直すことはないので、何故かその位置が確実にミツバチを抑えることを認識しています。そしてその位置が、自分の頭を安全に近づけ穴をあけて蜜を盗れる位置であることを認識しています。そうしてこの「合目的行動」をくり返します。こういう恐るべき緻密な計画的な「行動」を生き物は行うのです 一方、人間も「合目的行動」をとるのは、皆さん良くご存知ですよね。皆さんが何か「行動」しようとすれば、(カマキリのような本能的行動をとるのではなく)いろいろとあれこれ計画を立てて、準備してから「行動」します。女性の方は、子供が生まれますと、幼稚園入学時から、あの小学校に入学するにはこの幼稚園が良いと考え、中学、高校も、あの大学に入学するにはこの学校が良いと考え、あの大学を卒業すれば、職業選択の可能性が広がり社会的地位もいいのではないかと考えます。そしてその最初の有名幼稚園へ入学するための幼児教育の塾へ通わせたり、自分で漢字を教えたりする母親もいる訳です。 あるいは大学にお勤めの方は、研究を始める時に、研究費を貰うために、研究費申請書を作成します。その申請書に、まず「目的」を書きます。この研究は何のために行うかです。そのために使うネズミが何匹で、どういう機器が必要で、そういう研究をすると、何が解るか、等々を書きます。私が以前、申請書類に文句をつけたのが、「この研究は何の役に立つのか」という項目がありました。他の人がこの研究領域でどんな研究をしているかまで書かされたのです。 これら人間が行っている行為こそ、「合目的行動」に他なりません。カマキリと同じ「合目的行動」をとっているのですが、では、カマキリと人間の違いは何でしょうか? カマキリは計画し、いちいち計算して行動しておりません。遺伝子に組み込まれた「本能」のままに、驚くべき正確さで「合目的行動」をしています。一方、人間の方は脳であれこれ考え、意識的に計画して「合目的行動」をしています。 人間が脳で考え、意識化して「合目的行動」をする典型的なのが、「経済活動」です。これこれ、しかじかのものを、これだけの人を使って、これぐらいの原価で作れば、これだけの人間がそれを買い、これだけの利益があると計算するわけです。人間が意識的に考えて行動するこの(客観的にみたら)「合目的行動」を主観的には(意識側からみれば)何とよんだらよいのか、私は考えてみました。(入力系の主観的な)「好き嫌い」「感情」のような簡潔な言葉がないか、探しました。「予測」と「統御」、英語で言えば“prediction”と“control”です。でも簡潔な表現ではありません。工学部では「制御工学」“control engineering”という分野があります。「合目的行動」を理屈化して研究しています。客観的に見たら「合目的行動」、それを主観的に見れば何とよんだら解り易いのか? 私はようやく“大和言葉”でやっと見つけました。「ああすれば、こうなる」「こうすれば、ああなる」です。そしてこの、「ああすれば、こうなる」、「こうすれば、ああなる」という典型的な仕事を組織的に行っているのが「日本のお役所」であることに気付いたのです。ですから、それから外れることを役所に期待しても無駄であります。「危機管理」などは典型的な「お役所造語」「官僚造語」です。「管理」できない状況を「危機」というのですが、「危機」さえ「管理」できると信じて念仏を唱えているだけであります。つまり予測した範囲以外のことは絶対にしません。世間に対しては「自分達には絶対に無理です」と言えないから、「念仏」を唱えるのです。「これから検討し、善処します」と。本当はそのことを我々は客観的に見て理解しなければいけないことなのです。 この出力系における客観的な「合目的行動」を主観的つまり意識の側から見た「ああすれば、こうなる」「こうすれば、ああなる」であることは、会社にお勤めの方はよく解ると思います。新たな仕事では「企画書」を提出する行為に他なりません。「ああすれば、こうなる」「こうすれば、ああなる」という企画書を認められてはじめて新たな仕事が出来るのです。「この仕事が成功すれば、会社にはこれこれのメリットがあります」という訳です。「ああなれば、こうなる」というのは、世間での話であり、そして現代社会での話です。四角い枠組みの範囲内でのみ通用する話です。では。四角い枠組みの外の話は、「やってみなければ解らない」つまり「試行錯誤」でやらなければなりません。当然ながら、それは「お役所仕事」ではなくなるわけです。 次に「意識」については、もう一つの問題点を指摘しておきます。私が学生、大学院生、研究生の時代では、「意識」は自然科学として認めて貰えませんでした。「意識」を研究するなら、文学部の心理学教室に行けと言われてしまいます。自然科学で研究するなんてもってのほかと叱られます。その理由は、「意識」は「主観」であり、客観的な研究を行う自然科学には適さないといわれてしまうのです。 ところが、「意識」は「主観」だと言っているのが、その人の「主観」です。そこで、「『意識』を消したら、『科学』も消えてしまいます。『科学』にとって最も重要なのは『意識』じゃないですか」と反論すると、「だからそう考えるのはお前さんの『主観』だ」と話が堂々巡りになります。訳の分からない議論となってしまうのです。 私は脳を情報系と神経系とに分けて話をしました。特に情報系では意識を外す訳にはいかないのです。実は、この論争は歴史上何回も繰り返されてきたのです。 十九世紀の科学は、典型的に物質の科学でした。だから私は。理科の授業で「科学に『目的』という言葉を使ってはいけない」と教育されたのです。十九世紀は、生物学は「科学」ではなく「博物学」でした。生物学は科学として取り扱われなかったのです。考えてみれば当然の事で、自然科学とは地球や月や太陽などを観測して、その関係を調べるのが典型的な科学で、その関係に「目的」がある訳ではないからです。「目的」は神と人間だけに許されている言葉であったからです。「電子」は何の目的があって「原子核」の周りを回っているのかと訊いたって無駄です。 しかし、生き物を対象とした途端に、「目的」を外したら無意味となってしまいます。生物学が遺伝子の研究で本当の物質科学になっていった時代のジャック・モノ―が『偶然と必然』という本を書きました。 【ジャック・リュシアン・モノ―:1910~1975:フランスの分子生物学者:ノーベル生理学医学賞受賞:mRNAを介した遺伝子情報の発現や、フィードバックによる遺伝子の調節を説明するオペロン説など、すべての生物に共通する分子遺伝学の基礎的概念を確立した。】 養老: ジャック・モノ―が『偶然と必然』の本の中で、生物の特徴をあげています。彼が挙げた生物の特徴は「普遍の再生」、「合目的的な活動」です。ですから生物学が分子生物学になり物質科学になった時に、「合目的性」というのは物質科学に同時に忍び込んだのです。 これと同じで、脳を科学する場合、脳という神経系から「主観」を取り除くことが出来なくなったのです。「主観」、「意識」は「合目的行動」ですから、脳を科学の対象物として取り込むと同時に「主観」、「意識」が「科学」に忍び込んだのです。 次に「意識」と「言葉」についての関係についてお話しします。「言葉」は「意識」した途端に発生します。では「言葉・言語」とは何か?これを話すと時間が足りなくなるのが心配です。 …(録音不良)… 養老: (黒板に大脳の画を書き)大脳皮質のここに、「角回」という視覚に関する言語中枢があります。(「角」とは溝と溝の間の部分をさし、「回」とは回転しているという意味です。)この角回が障害を受けると、万国共通に失読症が起きます。 |

|

|

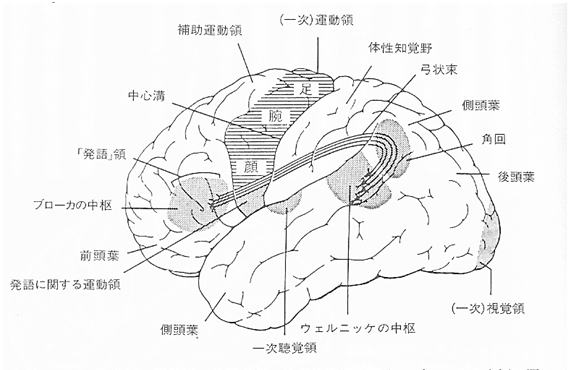

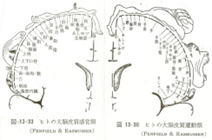

【参考図:「唯脳論」養老孟司著:青土社.p171.言語の発生より転載

図解説:皮質における知覚領、運動領、言語中枢の地理的関係を示す。ブローカの中枢は運動性言語中枢、ウェルニッケは聴覚性の言語中枢、角回は視覚に関する言語の中枢である。】 |

|

|

養老: 日本人では、仮名は読めるが漢字が読めないという特殊な症状が出ることがあります。どこの部位が障害されれば、そうなるのか詳細は症例が少なくて未だ解りませんが、漢字を読む部位と、仮名を読む部位が違うことが解ります。そのことにより、日本語は他に類をみない特殊な言語であることが解ります。 日本では昔から「読み」「書き」「算盤(九九の暗算)」というのが塾(寺子屋)で教える基本です。一方、ギリシャでは、昔から「雄弁術」(おしゃべり)を塾で教えます。 「読み」「書き」とは視覚言語です。日本人は視覚言語の訓練が得意ですから、英語であろうと、ドイツ語であろうと、フランス語であろうと、その気になって本を読もうと勉強すれば、それなりに読めるようになります。しかし、おしゃべりは全くの苦手です。つまり、日本は昔から、「男は黙ってサッポロビール」であります。 もう一つ、日本の特異的な社会的現象としてあげられるのは「文盲」が非常に少ないことです。日本の文科省は「日本の教育行政が行き届いているからだ」とトンチンカンに自慢していますが、そうではなく、日本語は視覚性が高いので、読めなきゃ話にならないのです。ですから、ほとんどの人が読めるようになってしまうのです。その理由は何故かといいますと、日本語に特有な歴史が関係しているからだと思います。 「重」という字があります。この後に「い」と付けて、はじめて「重い」(おもい)と読めるのです。しかし「ねる」と付ければ、「重ねる」(かさねる)と読みます。「ふく」と付ければ「重複」(ちょうふく)と読み、「だい」と付ければ「重大」(じゅうだい)と読みます。フランス人が日本語を習いたいというと、私はまずこの「重」というひとつの漢字の読み方を教えます。そうするとフランス人は「こんな悪魔みたいな言語は、絶対に嫌だ」といいます。 或る特定の文字があった場合、読み方が一通りであることが、世界の言語の約束事です。中国語を考えても“音”しかありません。韓国も“音”読みです。だからハングルに変えることが出来たのです。 …(録音不良)… 養老: 日本のマンガはレアリズム的絵画ではなく、抽象画なのです。そしてその画に吹き出しがあり、読み方があります。この構造が漢字にふりがなを付けている日本独特の漢字文化の進化した形なのです。小学校の先生が漢字を教え、読み方を教えていますが、子供たちは勝手に好きな漫画を読んでいます。学校の先生は「漫画なんか読んでないで勉強しろ」と怒りますが、実は、自分達がマンガの読み方を教えていることに気付いていないのです。子供は好きな事しかしないのは、自分の子供時代のことを考えれば解りそうなものですが、それこそ大人達に自覚が足りないのであって、子供たちにそれを見破られてしまっています。 「うる星やつら」の高橋留美子が「マンガは日本の音読みから発生する。マンガの図柄は漢字で、吹き出しはルビに相当する。こうした変な読み方をするため、日本語つかいは、脳を二カ所使わなければならない。」と解説しています。 登場人物の「錯乱坊」(さくらんぼう)が、「チェリーと呼んで下され」と言い、吹き出し「揚豚」に「カツ」とルビを振っています。マンガの中のマンガという芸当ができるのは、日本のマンガにしかないのです。 |

|

|

【参考図:うる星やつら①:高橋留美子:小学館より転載】

|

|

|

…(録音不良)… 養老: 脳にはいろいろな機能があり、視覚、聴覚、触覚、体性感覚、嗅覚、味覚などから構成されるルールがあり、これをモダリティと呼んでいますが、それが言語を構成し、それを使い分けていると考えられます。「意識」とはこのモダリティと関係が深いと思われます。 【モダリティ(modality):法性(ほうせい)または様相性(ようそうせい):話している内容や聞き手に対する話し手の判断や態度(attitude)に関する言語表現の概念体系:モダリティには「きっと~だろう」で表されるような事柄に対する対事モダリティと「おいしいね」「おもしろいよ」の「よ」や「ね」のような聞き手に対する対人モダリティがある。対事モダリティには可能性や蓋然性などに関わる認識様態モダリティ(may:かもしれない。/must:に違いない。)と義務や許可などに関わる義務モダリティ(may:しても良い/must:なければならない。)とがある。】 養老: このように脳にあるルールを元に言語を構成していくことが意識の基礎をなっているのだろうといわれています。脳のこの機能つまり意識の研究が今、盛んに行なわれており、やがてはっきりと解ってくるであろうと私は思っております。 ところで、脳の研究を一般の方に説明すると、多くの方が納得しないのです。どこが納得しないのかというと「脳」と「心」の関係です。お医者さんはともかく、一般の方は、「脳」と「心」が同じものだということを、まず納得しません。なんだか偉そうな人が話しているから、口では「うん」といいますが、心の中では全然、納得していません。何故か?理由は簡単です。一般の人は「脳」を直接に、実際に見たり触ったり匂いを嗅いだ経験はありません。だけど「心」は毎日、毎日、あることを確認し、実感しています。つまり、「心」を常に意識しています。私は「脳」の切片を額に入れて机の上に置いていますので、それを毎日、毎日、見ております。そうすると絶えず「脳」を意識するようになります。 一般の人は「脳」を見たことがありませんから、現実感がないため納得しません。NHKテレビで「脳と心」の番組に出たのは、少しでも一般の人に「脳」と「心」の関係を理解してもらいたかったからですが、テレビでは「ふ~ん」と見ていますが、日常生活では全く納得していません。どうしても納得してほしければ、機能している脳を実際に見てもらうしかありません。頭蓋骨に穴を開けガラス張りにすると、私がこうして話をしていると、ブローカの中枢の発語運動領域に血液が流れて赤くなるのがよく解ると思います。皆さんが聞いて下さっていれば、皆さんのウェルニッケの聴覚性中枢が赤くなっていることが解ります。PETの原理がそれですから間違いありません。もしも青白い脳があれば、寝ているなということが解ります。最近は学生が講義中にウオークマンで音楽を聴いています。その学生は右側の脳が赤くなって、講義を聴いている他の学生は左側が赤くなっていますので、音楽を聴いていることが直ぐに解ってしまいます。そのように、脳の機能を毎日見れば、脳と心が関係していることは常識的に納得してもらえるはずですが、そうする訳にもいきませんし、PETをその度に撮影する訳にもいきませんから、「脳」と「心」は関係ないと思っているのです。テレビよりも実感的に納得させるには、どうすればいいのか? そこで、先に「歯医者さんの麻酔液」を脳に垂らしたらどうなるかの話なんかを歯の治療の度に聞かせれば、少しは「脳」と「心」が同じものだと意識してもらえるのではないかと思った次第です。 そして「脳」が社会を作り、社会の中に枠を作って都合の良いものだけで周りを囲み、都合の悪いものを枠の外に出して、無いものとして作りあげたのがヒトの意識であり、現代社会は「ああすれば、こうなる」という存在しか認めない「脳化社会」となってしまっていると私は説明しました。 この講堂の中では人間が作った人工的なものしかありません。壊れた机や椅子があれば取り換えれば済みます。しかし、取り換えが効かないものがあります。もうお気付きとは思いますが、それは皆さん方、各個人です。ここに居られる健康な人間は取り換えることができない特別な存在という訳です。ところが、もしゴキブリが出てきたら、ゴキブリは人工的な設計には入っていませんから、そんな不気味なものが存在することは、断固として許せないのです。 実は、人間の身体も自然ですから本当は不気味な存在です。そこで、自然をそのまま露出させる訳にはいきませんから、私も、皆さんも、第三者がいる場合には社会的ルールとして服を着ています。唯一、現代社会で裸が許されているのが若い女性のヌードで、これはお金が儲かるから、特別な環境の中で、許されているという訳です。社会の枠(世間)の中で普通の生活が許されているのが、「生」「病」「死」(自然のままの姿)でない人で、「老」もそろそろ危なくなってきて、「老人ホーム」に収容されつつあります。 世間で許されないものの代表が人間の「死体」であります。何時の時代からかといえば、日本では江戸時代から人間の死体は世間にあってはならない存在となりました。 江戸時代の真っ当な人間は「士、農、工、商」でした。この中に入らない人間を何と言ったかというと、「非人」といい、まさに「人に非ず」でありました。そして「非人」と一緒に最下層に置かれたのが「穢多(エタ)」です。北海道だから私も話しますが、これが関西方面では禁句で、差別用語として問題となります。「穢多(エタ)」は中世のギルト組織で、特別な権限が与えられていました。人間の死体を処理する権限であり、同時に牛馬の死体を処理する権限が与えられていました。牛馬が死んだからといって、勝手に処分は出来なかったのです。鎌倉時代から安土桃山時代は、戦乱の世の中で、武具にしても馬具にしても革製品ですから、それを扱える職人として、特別な権限が与えられていたのです。私は今、神奈川に住んでいますが、北条氏が「穢多(エタ)」を手厚く保護したという記録が残っています。それが、戦が無くなり下剋上が無くなった【平和になった】江戸時代に入り、「士、農、工、商」の身分制度が確立するとともに、「穢多(エタ)」は死体を処理する役柄だけが残り、「非人」と同じ身分に落とされてしまったのです。 私が何故、このようなことをお話しするのかは皆さんお解かりだと思います。それは私の仕事、つまり解剖の仕事が、「穢多(エタ)」の仕事だからです。皆さんは、ほとんど気づいておられないと思いますが「蘭学事始」を丁寧に読むと解ります。杉田玄白が解剖をしたいと思って、自分で準備して、自分が解剖した訳ではありません。「蘭学事始」の最初に書いてあるのは、南町奉行所の知り合いから使いが来て、明日、小塚原の刑場で腑分けがあるから見に来いといわれたので「ターヘル・アナトミア」を懐に入れ腑分けを見に行ったと書いてあります。予定していた「穢多(エタ)」が病気で来られなくなり、代理としてその父親が90歳であるが、手際よく腑分けをしたと書いてあるのです。それで解るのは、杉田玄白に解剖を教えたのが「穢多(エタ)」であること、そして杉田玄白より先に解剖を見学した山脇東洋も京都の刑場で「穢多(エタ)」が解剖するのを見学し、各臓器がどれか教えてもらったのです。 ですから私は医学史の中で、解剖学は、日本では「穢多(エタ)」が山脇東洋や杉田玄白に解剖を教えたことを書くべきだというのですが、先生方はそのことを書きません。何故なら「穢多(エタ)」がすることは学問ではないからだといいます。 いかに教科書【つまり本】というものは、著者の偏見により書かれているかが解ります。私はそれが良いとか悪いとかを言っているのではありません。人間の意識は、意識が働くと同時に、【意見=】偏見が避けられないことを申し上げているだけです。 解剖を行う人間は、人間でないという偏見が今でもあるのです。何故か?それは「ライへ」つまり自然を扱うからです。日本に限らず、文明が進化し都市化すると如何なる社会においても、自然を扱う人間は、人間として認められなかったのです。 都市化が遅れた世界、日本で言えば、北海道というと皆さんは不愉快になるかもしれませんが、先住民はアイヌです。アイヌは自然と暮らす人々で、都市はつくりません。ヨーロッパでいえば、ドイツ、フランス、英国、そして新大陸のアメリカなどは先進国ではなく北欧スウェーデンと同じく、都市化が遅れた地域でした。いつ頃から都市化が進んだのかといえば中世です。それまでに都市化した先進文明地域は、ギリシャ、ローマであり、地中海沿岸の都市です。ゲルマン人が都市を作り始めたのが中世で、最初は柵で囲っただけです。石の城壁や砦は、ローマ人が作ったものであり、ゲルマン人はローマ人が作った砦の外の人種であり、野蛮人だった訳です。ですから、最初に枠を作ったのは、地方の王侯貴族で、その周りに商工民が棲み、その周囲を枠で囲みだしたのです。ドイツ語ではブルクBurg:町や村の意味の始まりで、その枠の中の住民がブルジョアとなったのです。さらに、そのBurgの枠の外側に農民が棲み、さらに農民の枠の外に住む人達は森の民と呼ばれた人達でした。森の民は、枠の外で自然を相手に暮らす人達ですから、枠の中の住民からは人間扱いされませんでした。 そのことは「ヘンデルとグレーテル」を読めば解ります。森の人は、女性は魔女であり男性はオオカミなのです。赤頭巾のオオカミが口を効くのは、オオカミではなくて、森の人だから口を効く訳であります。森の人は、人間を食う、だから人間ではない存在であり、オオカミ男もいるわけです。 このような偏見は、枠の中の住民と森という自然の中で暮らす人とは、生き方の常識が全く違うからであって、それぞれの環境にあった生き方をしなければならないからです。それは現在でも、ジャングルの中で暮らす人達を考えれば解ることです。 このような枠の中、脳化社会を古くから作った地域が世界各所にあります。人類史でいえば先程の地中海沿岸、エジプト、中近東のシュメール(チグリス・ユーフラテス文明)、インド、中国です。それらの地域では、紀元前に、そういう「脳化社会」を作っています。日本でいえば、東京が戦後に急速に都市化しましたが、古代文明地域では、紀元前に既にそういう都市社会を作っていますから、いかに日本が遅れているかが解るというものです。先に進んだ国が疲れてしまっているところへ、後から来た日本が急に追い抜いて先進国の先頭を切っていると自慢していますが、客観的に見たら、そうではなく長距離競争で、5週か6週遅れていたランナーが一時、先頭に立ったと考えるべきで、いかに日本が遅れていたかを自覚すべきなのです。 日本では、江戸時代になって、ようやく「士農工商」の身分制度が確立し、都市化が始まった訳です。ヨーロッパでは、今でもローマ時代につくられた都市にいきますと、徹底的に自然が隠されています。コンクリートもアスファルトも無い時代に、全て石造りで頑丈に作りあげています。頑丈な城壁はもちろんの事、道は全て石で敷き詰め、橋は全てアーチ型石橋です。日本では江戸城を作った時、江戸城の海側を埋め立てて、街を作りました。平城京、平安京をまねて、都市づくりをした訳です。街の外側には、農耕地を作り、「士、工、商」のための食料づくりをさせた訳です。人間は、安全な人工空間を作り、その中に住むと安心するのです。 身分制度ですが、ヨーロッパ、特にイギリスに行きますと、今でも、内科医の称号・敬称がドクターで、外科医の称号・敬称はミスターです。何故なら、外科医の起源は床屋だからです。ですから歯医者さんもミスターの称号・敬称だと思います。それと並ぶのが産婆さんです。以下、床屋、マニキュア、ペディキュア、そして解剖の従業員です。ヨーロッパでは、王侯貴族を埋葬する時、心臓を遺体から取り出して、別に、埋葬するという習慣が長い期間、あったのです。また、風車小屋とか水車小屋の番人も風とか水という自然の力を利用して粉を引き、手間賃で暮らしている訳ですから、税金と同じで農民からは嫌われます。このように自然相手に暮らす人間が、枠の中の社会に入ろうとすれば、賎民の仲間に入れられてしまいます。 ですから現代社会もその延長です。極端な脳化社会の中では「ああすれば、こうなる」というものしか置きません。ところが自然は「こうすれば、ああなる」という訳にはいきません。北海道でトンネルが崩落しましたが、自然を相手に安全に管理する方法はありません。それは、何時、皆さんが亡くなられるのか解らないのと、同じことなのです。 我々の近所で、最初に脳化社会を作ったのは中国です。二千五百年前に、既に脳化社会を作りました。当時の中国は「諸子百家」といって沢山の思想がありました。 【諸子百家:春秋戦国時代に現れた学者・学派の総称:「諸氏」は孔子・老子・荘子・墨子・孟子・荀子などの人物を指す。「百家」は儒家・道家・墨家・名家・法家などの学派を指す。諸子百家の分類は漢代の学者が後から与えた。百家争鳴の中で、秦に採用されて中国統一の実現を支援した法家、漢以降の王朝に採用された儒家、民衆にひろまって黄老思想となっていった道家が後世の中国思想に強い影響を与えていった。また、兵家の代表である孫子は、戦術・政治の要諦を短い書物にまとめ、それは後の中国の多くの指導者のみならず、世界中の指導者に愛読された。一方で墨家は、儒教の階級主義を批判して平等主義を唱え、一時は儒家と並ぶ影響力を持ったが、その後衰退している。】 養老: 諸子百家の中で生き延びた思想が儒教です。それは何故か?それは中国の都市の思想が儒教だからです。ですから日本も江戸時代に脳化社会としてこれを取り入れます。つまり、数多あった諸子百家の中で、元々都市の思想であった儒教だけが適応できたのです。 そのことは、現在の札幌が、3千万種ある昆虫の内、札幌の都会に適応できるのは、ひょっとすると、ゴキブリだけになってしまうかもしれないのと一緒で、世の中、社会が単一化すると思想も単一化するのです。 このことを「儒教が二千五百年の中国の歴史を支えてきた」と考えるのは皆さんの自由ですが、私はそのように考えず、中国は二千五百年の間、環境が全く変わらなかった(つまり都市化だけを突き進んだ)だけだと考えます。 中国の黄河流域は自然を破壊して農耕地にしたため徐々に河の色が黄色になっていったのです。秦の始皇帝の時代に徹底的に自然を破壊しました。万里の長城を築き、始皇帝が死んだ時、兵馬俑を作って埋葬しました。兵馬俑という等身大の焼き物を何千体と作るには、どのくらいの薪が必要だったのかを考えれば、如何に自然破壊が凄まじいか解ります。中国は木を伐り出した後は全て農耕地にしましたから、正に黄塵万丈の世界になったのです。秦の始皇帝だけが自然破壊をした訳ではなく、中国四千年の歴史が、全部、自然破壊であり都市化だったわけです。 都市に住む人間は、自然が現実ではなくなります。人工空間が現実です。例えば、札幌に住む人は、未だ開発が進んでいない石狩浜に行けば、「ここにマンションを建てて道路を作れば、石狩漁港も近いので、どのくらいの人達が棲むようになり、その住民相手に商店も増えて、地域の活性化が図れるし、過疎化で悩むことも無くなる」と考えるでしょう。北大校内では、とうの昔に居なくなり、今、辛うじて石狩浜に棲んでいるトガリネズミのことは、頭に浮かぶことは全くないはずです。 一方、「あんなに草木があれば、虫が沢山いるにちがいない。もしかするとトガリネズミもいるかもしれない」と考える人は、自然が現実の人間です。 中国は、都市化が徹底したのであり、都市に住む人間にとって自然は現実ではないのです。論語を読むと解りますが、孔子は自然について一言も触れていません。孔子は弟子に詩を読めといっています。詩を読めば動植物の名前を覚えると教えています。ですから、孔子の時代の都市住民は、すでに動植物の名前を知らなかったのです。孔子は雷などの自然現象について質問をされた時には、答えませんでした。「怪・力・乱・神を語らず」【「人間の力におよばないことや、人間の知恵のおよばないことについて、思議すべきではない」(「中国聖賢のことば」五十沢二郎:講談社学術文庫より)】といっています。ですから人間の自然についても、孔子は全く同じ態度をとります。「死とは何ですか」と訊かれた時、「未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らん」【「生についてさえ知り尽くしたとはいえないのだ。どうして死について知り得ようか」五十沢二郎訳】と答えたのです。孔子はこの枠(都市)の中のことしか語らないという原則を貫いたのです。 中国の都市の人口は三割で、城郭の外に居る農民は七割です。日本人が中国人を理解しようとすると都市の住民つまり、中国人の三割を理解して、中国全体を理解した心算(つもり)になったのです。何故ならば、都市の人間が文字を書き、記録を残し、海外へ渡航し、いわゆる情報を発信したからです。その他七割の人間は沈黙していた人々です。第二次世界大戦の話をしますと、日本は中国の都市を攻めて点を占拠しました。近代兵器を持つ日本軍は、いとも簡単に広大な中国を点で抑えたのです。一方、毛沢東は点と点を分断して補給路を断ったのです。腹が減っては、戦はできず。日本軍は負けたのです。それまでの中国の指導者は全て三割の人間でしたから、都市を攻めれば陥落するはずでした。しかし、毛沢東は初めて農民出身の指導者でした。ですから中国共産党の幹部の中で、外国留学の経験のない指導者・幹部は毛沢東ただ一人だったのは注目すべきことだと私は思います。 先日、釧路空港に行った時に、荒野に大きな碑が立っているのに気づきました。何の碑か見てみると「馬頭観世音」と書いてありました。馬や牛は、開拓時代にはとても貴重で、ある意味では、人間より貴重な存在でした。【辞林より:馬頭観音:六観音・八大明王の一つ。人身馬頭、または宝冠に馬頭をいただき、憤怒の相をした観世音菩薩。江戸時代、馬の守護神として民間に広く信仰された。】自然をそれなりに認め、馬も自然の一部ですから、馬や牛をそれなりに尊重する態度が日本人あります。 これに対し、中国ではまったくそれ(自然を認める態度)がありません。孔子は馬を大事に飼っていました。孔子が外出中に厩が火事になり、大事にしていた馬が焼け死にました。孔子が帰宅すると直ぐに厩が火事になって大事な馬が焼け死んだと報告がありました。孔子は、まず、怪我人がでなかったのかを聞き、人間は無事であることを聴き、「それは良かった」といったそうです。これが社会の中で義を重んじる態度だと褒めて書かれています。まさに自然よりは人間社会を重んじる都会人の思想なのです。 この孔子を批判したのが毛沢東です。「批林批孔運動」は、まさに農民からの都会人批判に他ならないのです。日本人は毛沢東が農民出身であることに注目せずに、毛沢東を批判している面があります。本屋に行くと、毛沢東批判の本が沢山並んでいます。それはそれで結構なのですが、毛沢東を誤解している所もあるのです。「文革」の批判や毛沢東の悪口をいっているのはいいのですが、毛沢東は農民出身ですから、都会人のエリートや都会人の思想である孔子を批判するのは当然のことなのです。若いものは、都市の中で理屈ばかり捏ねてないで、汗水たらして身体を使って働けと、「下放」を勧めた毛沢東は言っているのです。それを中国全土で行ったのです。 毛沢東を批判している中国人(鄧小平らの都会人)を見て、それが中国の全てだと、現在の日本の知識人は誤解して、毛沢東批判などもしていますが、それは戦前の日本の軍部が、中国を誤解したのと全く同じ構図であります。日本軍は都市を占領したが、補給路を断たれて何の成果も得ずに、敗走しました。拠点ばかり重要視して線と面を考えていなかったと、現代の日本の知識人は戦時中の軍部を「点と線」に喩えて笑いものにしますが、我々は、毛沢東が歴史には出なかった七割の農民出身だということを忘れてはいけないのです。文化大革命で都市文化である経済活動と教育活動が一時期、崩壊しましたが、そんなことは中国の歴史の中では何度も繰り返されたことであり、再び都市が復活し、脳化社会になることは明らかです。農民にとっても、労働者にとっても、経済活動や教育活動は必要不可欠だからです。そのことを全く理解していないのが日本の外務省で、先輩たちの犯した過ちをほとんど学んでいないのです。中国やインドにおいては、そのくり返しの歴史であったのです。世界史を都市(脳化社会)に住む人間と都市でない自然の中に暮らす人間との争いのくり返しと見ると、乱暴ではありますが随分と整理できるように思うのです。 さて、残りの時間ですが、再びスライドで説明したいと思います。日本においても、脳化した時代と脳化していない時代とに明確に分かれます。脳化していない時代は中世です。平城京や平安京は脳化した時代で都市も先進国・中国を見習って碁盤目のように区画割をしました。それが鎌倉時代になって、戦乱の世の中となり、自然が復活してきます。これは鎌倉時代の九相詩絵巻です。 |

|

|

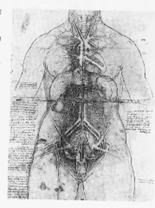

【参考図:「唯脳論」養老孟司著:青土社.p51~53.心身論と唯脳論より転載

図解説:「日本の絵巻」中央公論社より。これらは「想像図」ではない。当時の人々は、日常的にこうした姿を見ていた。藤原新也氏によるインドの写真集は、同じような情景が今でも見られることを伝えている。】 |

|

|